Лечение дорсопатии пояснично крестцового отдела позвоночника в Москве в клинике Дикуля: цены, запись на прием

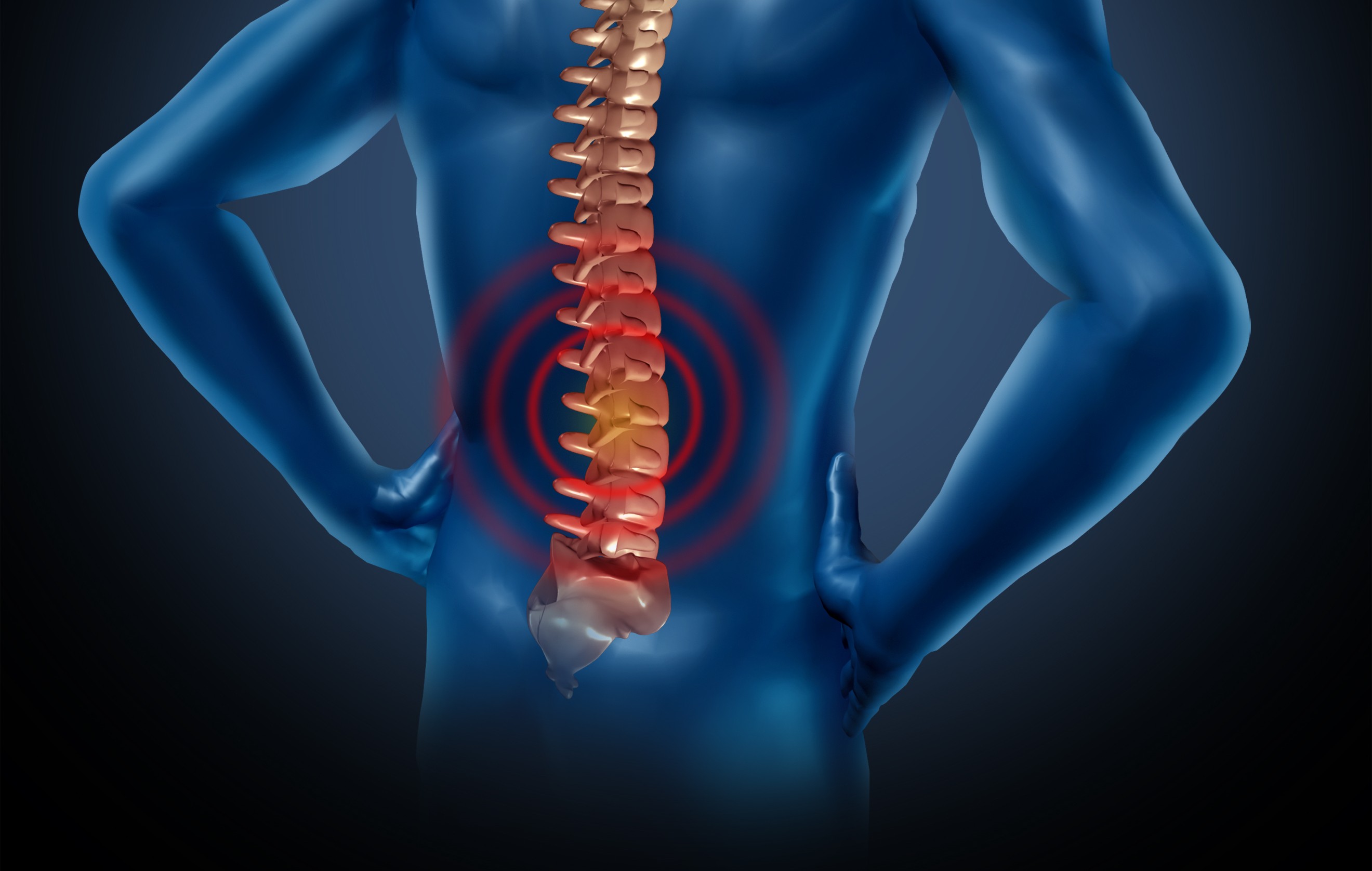

Дорсопатия не является самостоятельной болезнью, а лишь обобщенным термином заболеваний спины, таких как остеохондроз, травмы, опухоли, инфекции позвоночника (туберкулез, сифилис, остеомиелит). При дорсопатии в патологический процесс вовлечены не только кости, но также хрящевая ткань, межпозвонковые диски, а также нервы, связки, сосуды и мышцы, которые находятся рядом с позвоночником. Лечение дорсопатии поясничнно-крестцового отдела ассоциировано с генезом, тяжестью симптоматики и длительностью заболевания.

Особенности дорсопатии пояснично — крестцового отдела позвоночника

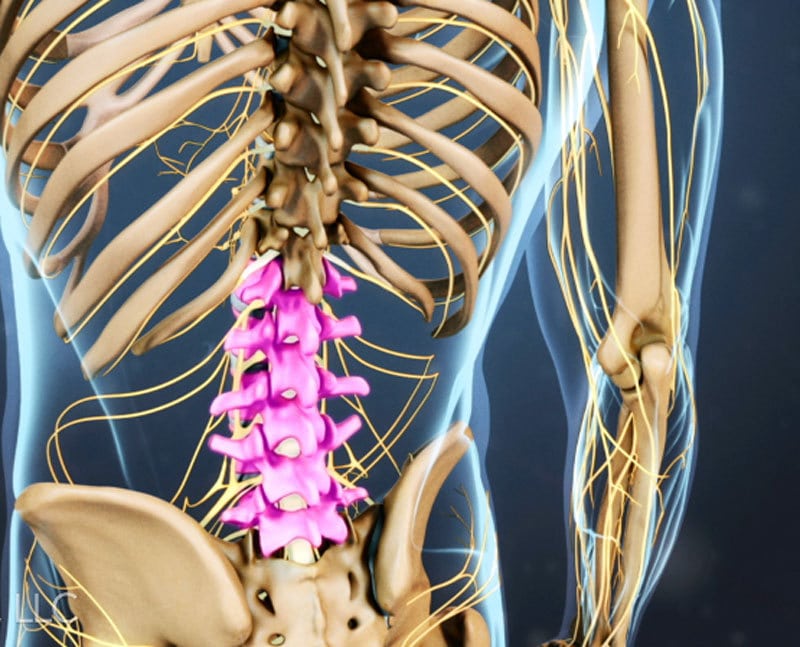

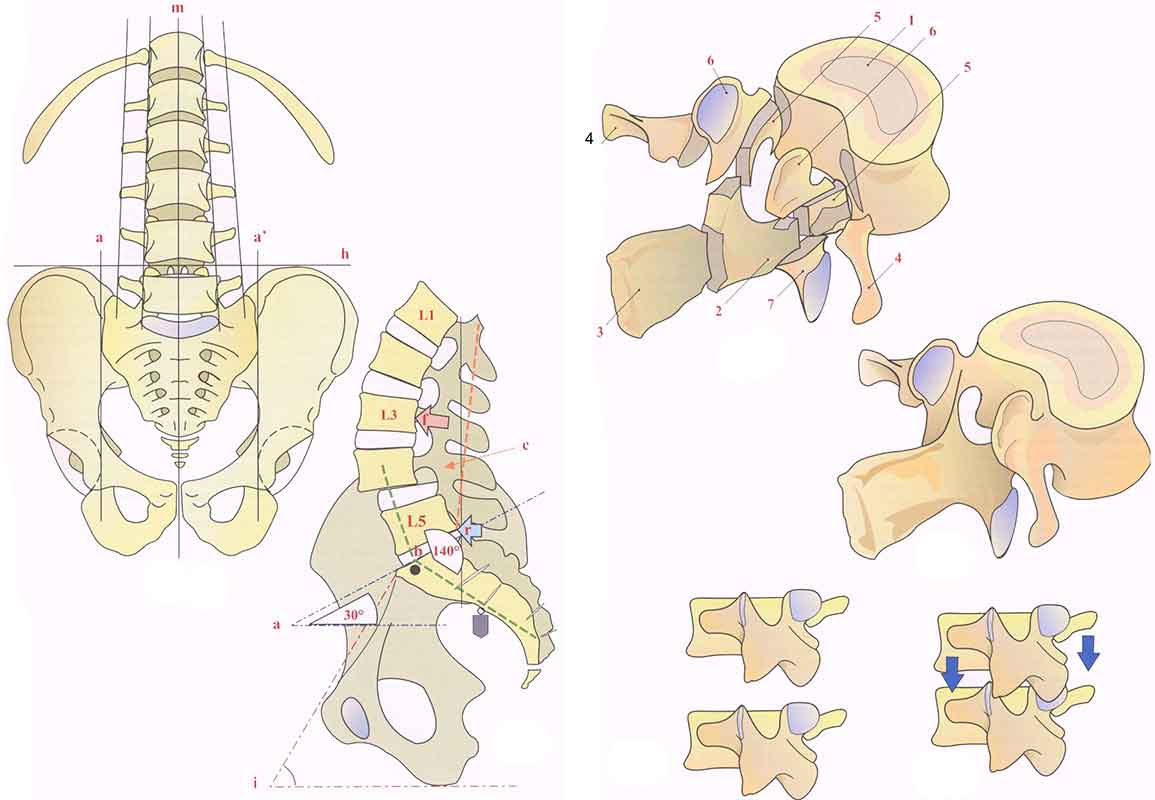

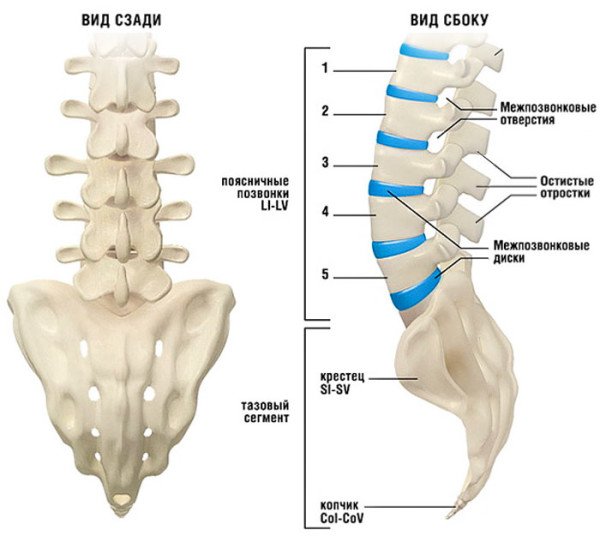

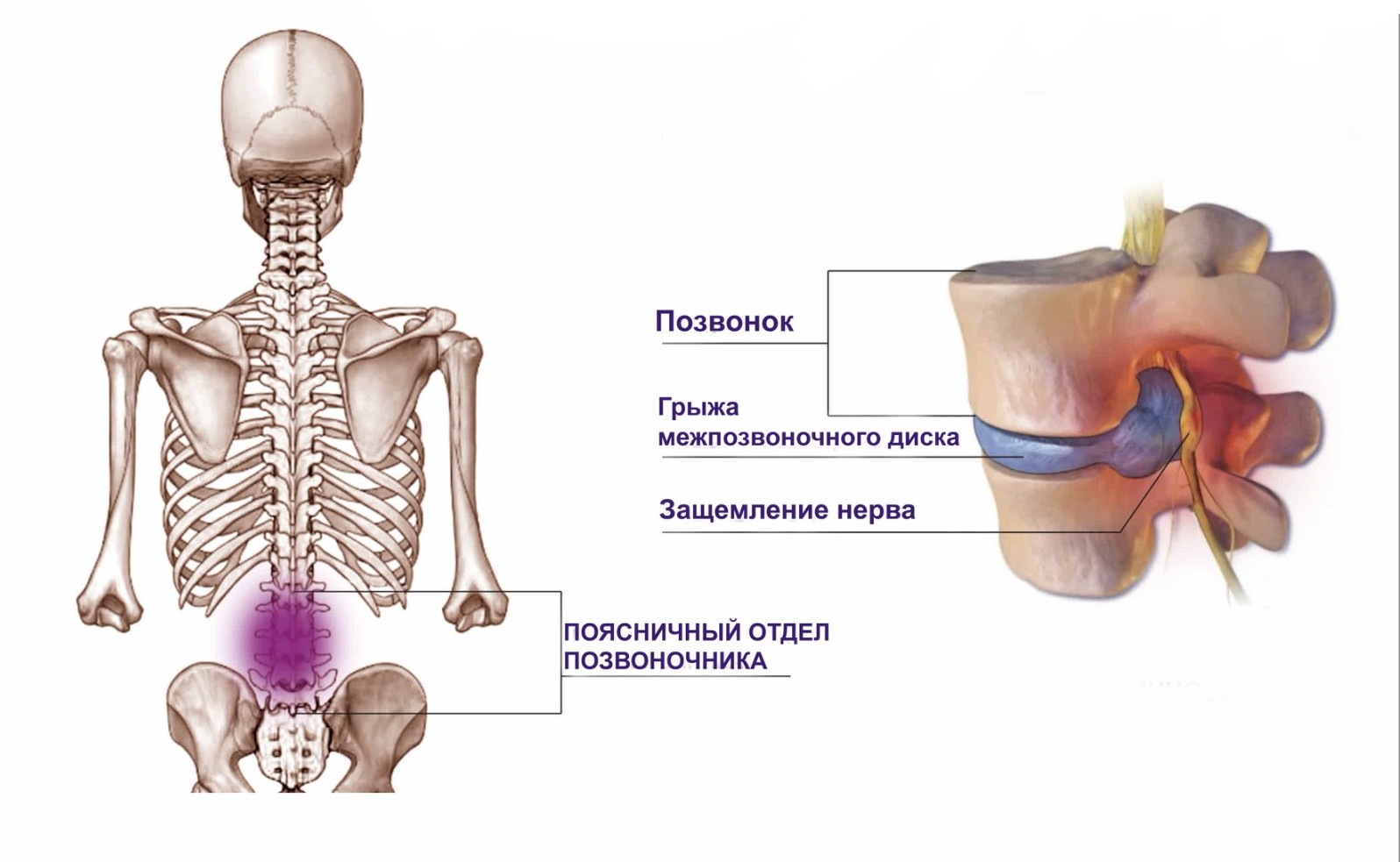

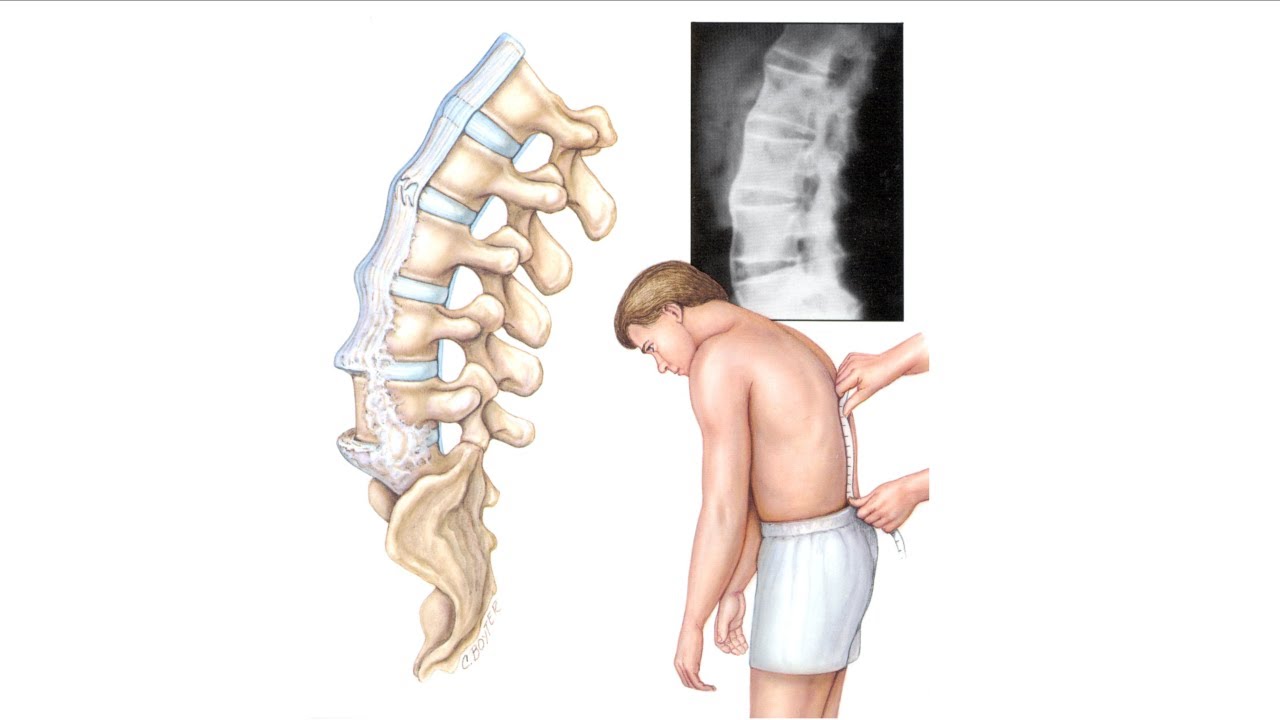

При дорсопатии может быть патология в любом отделе позвоночника. Нередко встречается комбинированная форма дорсопатии , когда патологические изменения отмечаются в нескольких отделах позвоночника .Тем не менее, пояснично-крестцовый отдел является наиболее уязвимым отделом для развития дорсопатии, так как на этот отдел приходятся наибольшие векторные нагрузки .

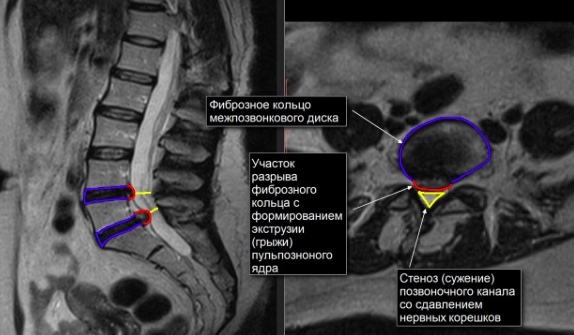

Несмотря на то, что в этом отделе позвоночника самые большие позвонки, диски и мышцы, тем не менее, систематические нагрузки приводят к повреждению структур поясничного отдела позвоночника (мышц, дисков, нервов) и развитию дегенеративных изменений, таких как грыжа диска, протрузия. По мере разрушения целостности фиброзного кольца дисков возникают условия для компрессии нервных корешков и развитию соответствующей корешковой симптоматики

Типы дорсопатии

- Деформирующая остеопатия, которая характеризуется различными типами деформации — лордозом, сколиозом, кифозом. Возможно, изменения в межпозвонковых дисках.

- Спондилопатия — это дистрофический процесс, сопровождающийся воспалением который является следствием остеомиелита, травмы, туберкулеза и опухолей или системных заболеваний.

- Дискогенная дорсопатия – состояния, при которых происходят изменения фибро-хрящевых тканей позвоночника.

Причины дорсопатии поясничного крестцового отдела позвоночника

Патологический процесс может быть вызван различными факторами:

- Избыточный вес, особенно в том случае если у человека низкая двигательная активность

- Вредная диета, которая приводит к дистрофическим изменениям в межпозвоночных дисках

- Если есть частые эпизоды переохлаждения

- Ослабленная иммунная система (частые простуды).

- Профессиональная необходимость перетаскивать тяжести

- Неправильный стереотип положения тела во время сна

- Сидячий образ жизни, характерный для сотрудников офисов

- Наличие в истории повреждений позвоночника

- Серьезные заболевания центральной нервной системы, сердца, кровеносных сосудов, расстройства пищеварительной системы

- Осложнения инфекционных заболеваний (сифилис туберкулез) или опухолей (например, метастазы рака)

Симптомы дорсопатии

Дорсопатия поясничного отдела позвоночника на начальной стадии характеризуется незначительными морфологическими изменениями в хрящевой ткани. В этой стадии симптомов бывает мало или они отсутствуют и пациенты, как правило, пациенты не обращаются за помощью к врачу. Когда к процессу дегенерации присоединяется костная ткань, то происходит смещение структур двигательных сегментов позвоночника и сплющенный межпозвонковый диск начинает воздействовать на нервные окончания, что приводит к появлению симптоматики — пациент может испытывать дискомфорт или боль.

Дальнейшие морфологические изменения в дисках часто необратимы и боли уже могут возникать при любом резком движении или осевой нагрузке на поясничный отдел. При выраженной компрессии нервных структур боль становится невыносимой.

У дорсопатии пояснично-крестцового отдела есть 4 этапа развития:

- Дистрофические процессы в пояснично-крестцовом отделе позвоночника обусловлены нарушениями метаболических процессов на уровне ткани. Хрящевая ткань не имеет морфологических изменений. В этой стадии боли могут иметь характер дискомфорта .

- На этом этапе возникают проблемы с костной тканью в позвонках, происходит смещение структур двигательных сегментов, из-за этого возникает компрессия корешков, и возникает сильная боль.

- На этом этапе имеются значительные повреждения целостности структуры межпозвонковых дисков и при подъеме тяжестей возникают условия для разрыва фиброзного кольца диска и грыжевое выпячивание. Компенсаторной реакцией может быть формирование гиперлордоза в поясничном отделе, так как наклоны вперед резко усиливают боли .

- На последнем этапе заболевания мышцы очень напряжены, возникают проблемы с позой, потому что позвонки смещены. В промежутках позвонков появляется много фиброзной ткани, затем происходит образование депозитов солей.

Как проявляется дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника?

- Тупая боль в поясничной области, которая только увеличивается при ходьбе

- Частые мышечные судороги в нижней части ноги

- Резкая боль и дискомфорт при движениях

- Хромота, связанная с нежеланием человека загружать ногу или же вынужденные позы, связанные с нарушением биомеханики из-за значительного болевого синдрома.

- Боль в ягодицах, которая не исчезает даже после приема лекарств

- Постоянная интенсивная боль, локализованная в большей степени в центре пояснично-крестцового отдела позвоночника

- Усиление боли во время внезапных движений, при напряжении, чихании, кашле

- Усиление болей при стоянии

- Ощущение онемения, боли в ногах

- Мышечная слабость, парез

- Люмбодиния (тупая боль)

- Боль в пояснице, которая иррадиирует в мышцы ягодиц и бедер

- Нарушения деятельности кишечника и мочевого пузыря (возникает при развитии синдрома конского хвоста, и это состояние требует экстренной операции)

Диагностика дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника

Когда пациенты обращаются с жалобами на боль в пояснично-крестцовом отделе, врач выясняет следующие детали:

- локализацию и наличие иррадиации боли;

- зависимость боли от движения и положения тела;

- наличие или отсутствие предыдущих травм и заболеваний позвоночника;

- эмоциональное и психологическое состояние пациента.

На основании осмотра определяется осанка пациента, наличие мышечного спазма, объем движений в туловище.

При диагностике дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника необходимо исключить заболевания внутренних органов, которые могут проявляться болями в пояснице.

Для постановки диагноза могут быть использованы следующие методы диагностики:

- Плюсы: проводится быстро, хорошо визуализирует костные структуры, позволяет диагностировать дегенерацию костных тканей, определить наличие деформаций

- Минусы: плохая визуализация мягких тканей лучевая нагрузка.

Рентгенография поясничного отдела позвоночника.

КТ (МСКТ)

- Плюсы:быстрая качественная визуализация костной анатомии, особенно участков кальцификации (остеофитов), диагностика дегенеративных изменений и травм поясничного отдела позвоночника, возможность использования в тех случаях, когда противопоказано МРТ.

- Минусы: плохая дифференциация мягких тканей в позвоночнике, радиационное воздействие

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- Плюсы: отличная визуализация морфологии мягких тканей, нет радиационного воздействия, наиболее чувствительный метод диагностики заболеваний позвоночника

- Минусы: метод менее чувствителен для оценки костной анатомии и кальцификации, противопоказан пациентам с наличием устройств с металлом в теле.

- ПЭТ. Сканирование с помощью использования радионуклидов необходимо для уточнения генеза образований в области поясничного-крестцового отдела позвоночника

- Лабораторная диагностика. Анализы крови ( мочи ) необходимы для диагностики как заболеваний внутренних органов ,так и для диагностики системных заболеваний или инфекций.

Лечение дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника

Основные принципы лечения

- Американский колледж врачей (АКВ) недавно опубликовал свое руководство по лечению различных видов боли в пояснице — от кратковременных приступов боли, до изнурительной хронической боли. В основном внимание уделяется упражнениям, снижению стресса и интегративной терапии с лекарствами, рекомендованными только в тех случаях, когда консервативная терапия не уменьшает боль.

На основании длительных клинических наблюдений были сформированы основные принципы лечения дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника:

- Снижение или устранение боли в спине

- Улучшение функции позвоночника

- Улучшение качества жизни, связанного со здоровьем

- Увеличение трудоспособности

- Управление количеством эпизодов боли в спине

- Улучшение удовлетворенности пациентов

Рекомендации по лечению:

- Различные виды боли могут потребовать различных методов лечения.

- Острая боль в спине: боль, которая длится менее 4 недель.

- Подострая боль в спине: боль, которая длится от 4 до 12 недель.

- Хроническая боль в спине: боль, которая длится более 12 недель.

Рекомендация №1: У пациентов с острой или подострыми болями в пояснице часто отмечается уменьшение симптомов со временем, поэтому АКВ рекомендует врачам перед назначением медикаментов сначала провести лечение с помощью массажа, иглоукалывания или мануальной терапии. Если же необходима медикаментозная терапия, АКВ рекомендует использовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и \ или миорелаксанты.

Рекомендация№2: Для пациентов с хроническими болями в пояснице АКВ рекомендует проводить комплексную реабилитацию, включающую ЛФК, гимнастику тай-чи, физиотерапию (лазеротерапию) иглотерапию, когнитивную поведенческую терапию или мануальную терапию (остеопатию).

Рекомендация №3: Когда немедикаментозные методы лечения не помогают пациентам с хроническими болями в пояснице, то тогда возможно применение медикаментозной терапии. Лекарством первой линии должно быть НПВП, затем — трамадол или дулоксетин в качестве терапии второй линии. Опиаты должны использоваться только в том случае, если потенциальные выгоды перевешивают риски, и врачи должны обсудить все риски и преимущества с пациентами перед началом лечения.

Хирургическое лечение

К сожалению, консервативное лечение дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника не всегда имеет хорошую эффективность. При отсутствии эффекта от консервативного лечения и резистентной, при наличии стойкой неврологической симптоматики или при развитии прогрессирующей симптоматики рекомендуется оперативное лечение.

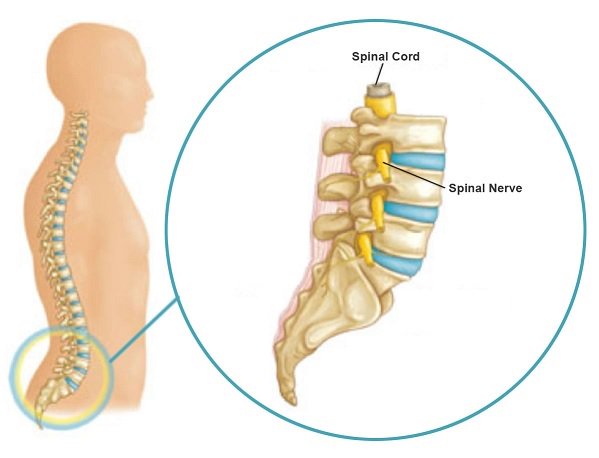

Позвоночник человека — анатомия, позвонки, изгибы и отделы

1 Март 2019 155377Позвоночник человека – основа опорно-двигательного аппарата. При этом он не только выполняет опорную функцию и обеспечивает возможность прямохождения, но и представляет собой довольно гибкую ось тела, что достигается за счет подвижности подавляющего большинства его отдельных частей. При этом передняя часть позвоночника участвует в образовании стенок грудной и брюшной полостей. Но одной из наиболее важных его функций является обеспечение сохранности спинного мозга, который проходит внутри него.

При этом передняя часть позвоночника участвует в образовании стенок грудной и брюшной полостей. Но одной из наиболее важных его функций является обеспечение сохранности спинного мозга, который проходит внутри него.

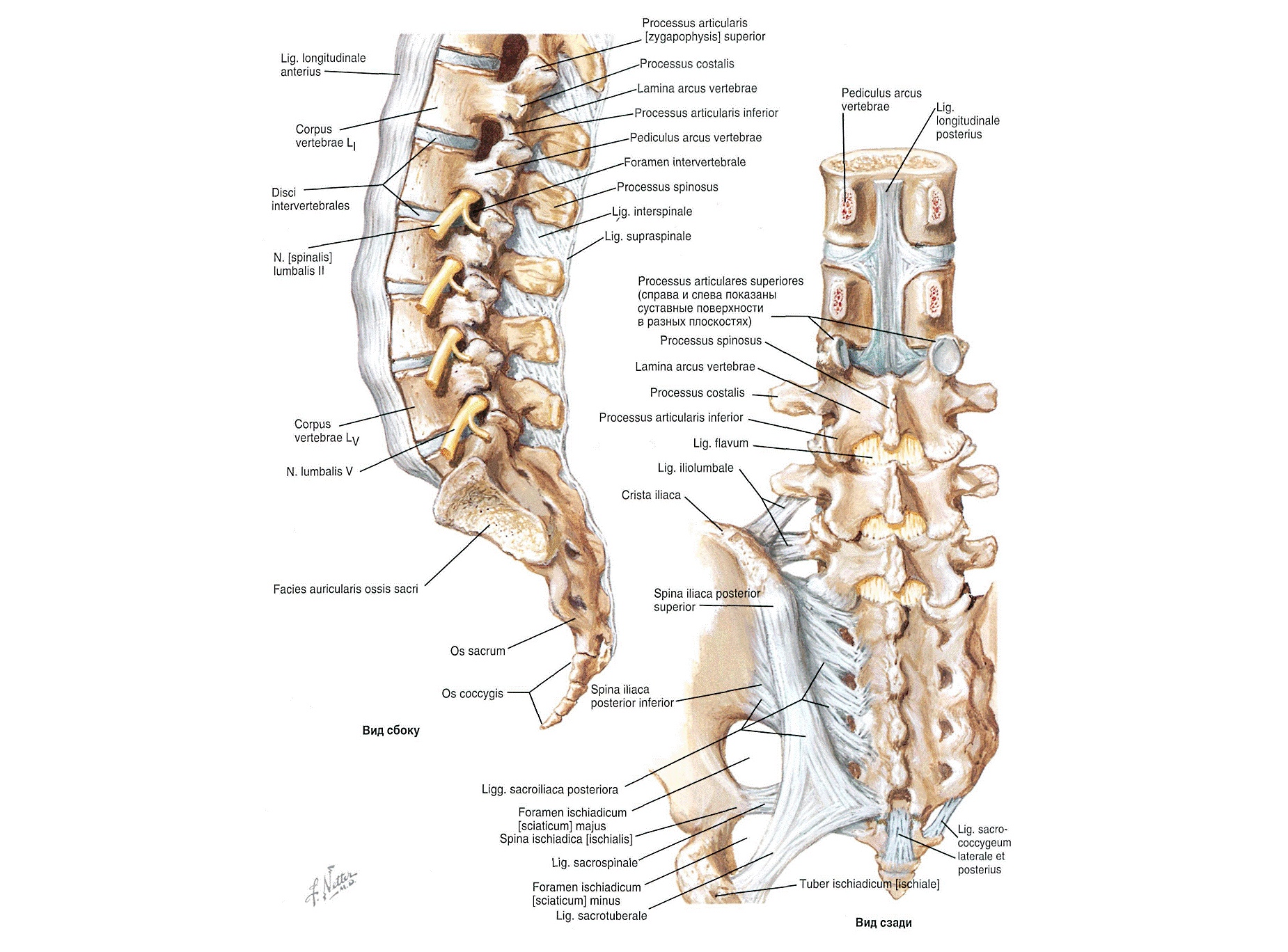

Особенности строения позвоночника

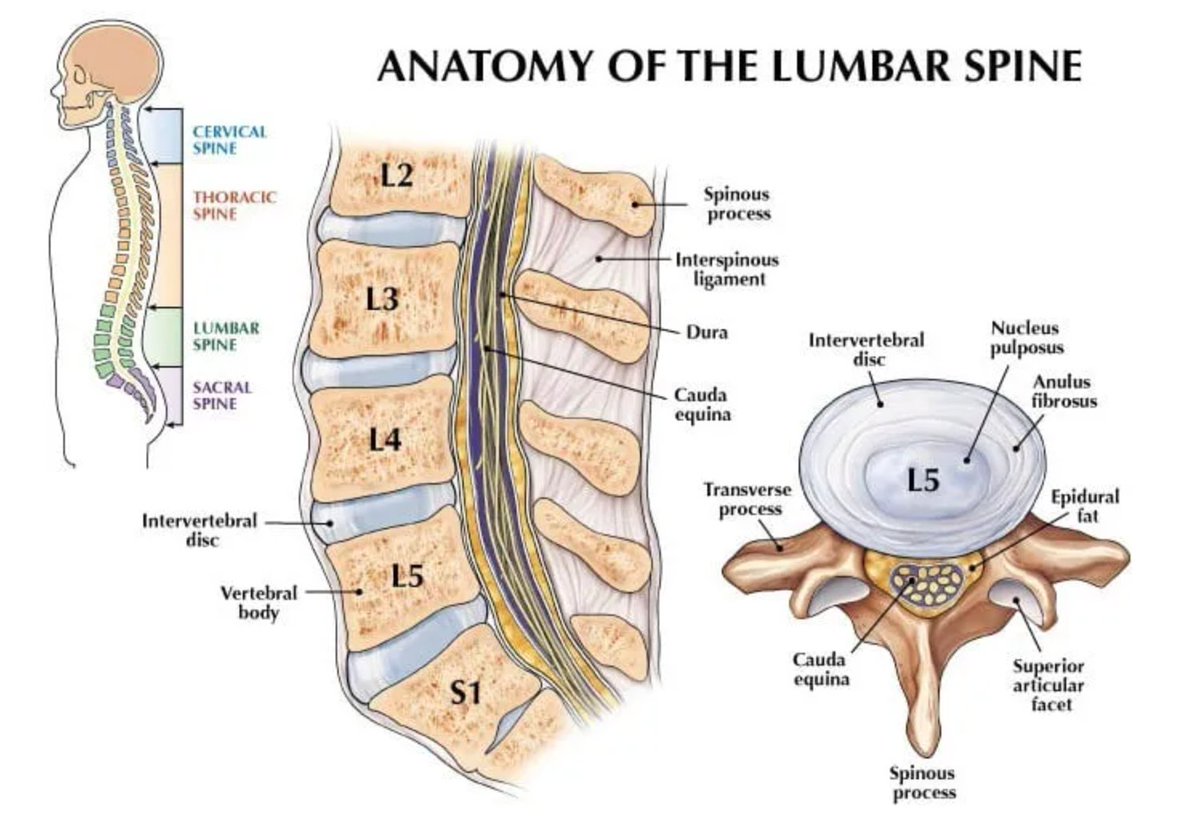

Позвоночник человека образован лежащими друг на друге 31—34 позвонками, между телами которых располагаются своеобразные хрящевые образования – межпозвоночные диски. Кроме того, соседние позвонки связаны между собой суставами и связками. В целом в позвоночнике можно выделить 122 сустава разной величины и строения, 365 связок и 26 хрящевых соединений, но истинных суставов насчитывается только 52.

Большинство позвонков имеют сходное строение. Они имеют:

- тело – основная часть позвонка, представляющая собой губчатую кость близкой к цилиндрической форме;

- дужку – костную структуру полукруглой формы, расположенную с задней части тела позвонка и прикрепленную к нему двумя ножками;

- суставные, поперечные и остистые отростки – имеют разную длину и отходят от дужки позвонка, формируя вместе с телом и дужкой позвоночный канал, а суставные отростки рядом расположенных позвонков образуют истинные суставы, называемые фасеточными или дугоотростчатыми.

Губчатая кость представляет собой особый вид костной ткани, которая отличается высокой прочностью. Внутри она имеет систему расходящихся в разные стороны костных перекладин, что и обеспечивает ее повышенную стойкость к разнонаправленным нагрузкам.

Образованные задней частью тел позвонков, дугами и отростками позвоночные отверстия четко совпадают между собой и создают единый позвоночный канал, где и находится спинной мозг, условно поделенный на сегменты. В среднем у взрослого человека площадь его сечения составляет порядка 2,2—3,2 см2, но в шейном и поясничном отделах он имеет треугольную форму, тогда как в грудном – круглую.

На уровне каждого позвонка от соответствующих сегментов спинного мозга попарно отходят спинномозговые корешки. Они проходят в естественных отверстиях, образованных отростками позвонков. Тут же располагаются кровеносные сосуды, обеспечивающие питание спинного мозга.

Изменение положения позвоночника осуществляется с помощью мышц, прикрепляющихся к телам позвонков. Именно благодаря их сокращению происходит сгибание тела, а расслабление приводит к восстановлению нормального положения позвонков.

Именно благодаря их сокращению происходит сгибание тела, а расслабление приводит к восстановлению нормального положения позвонков.

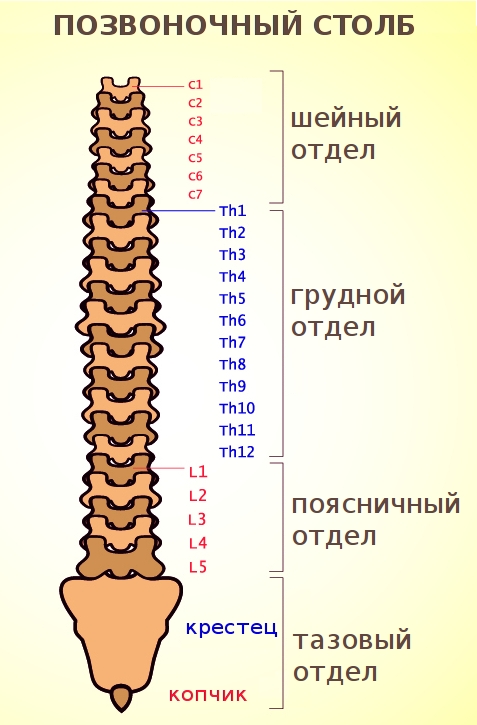

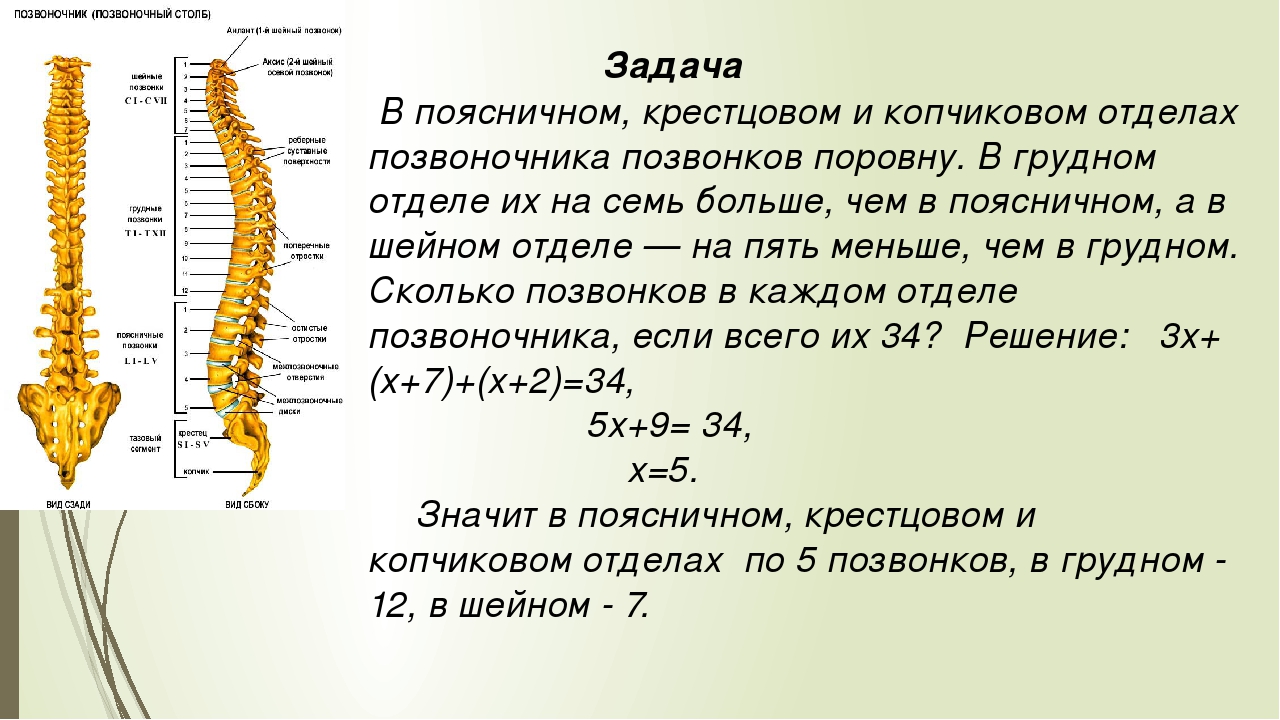

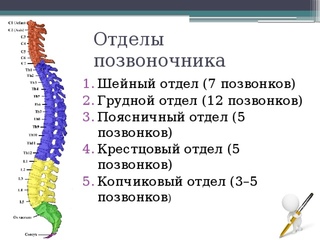

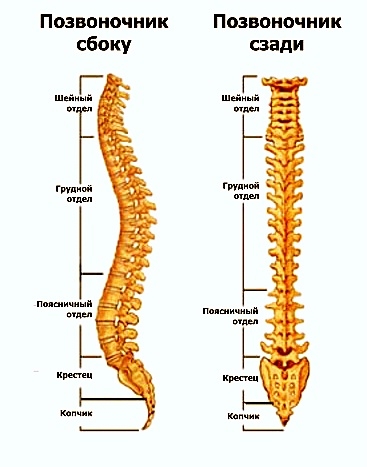

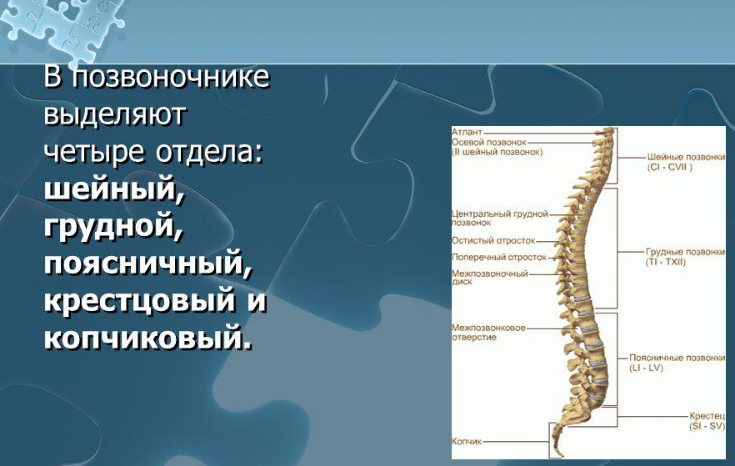

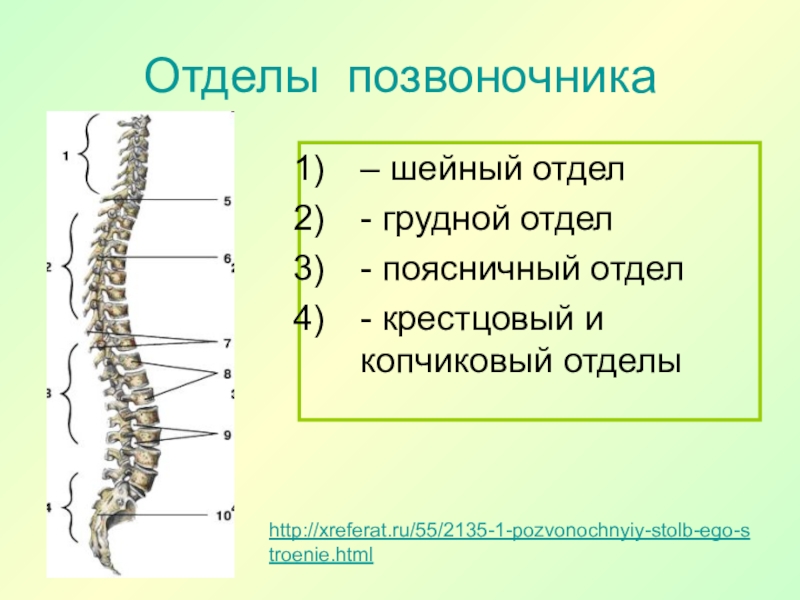

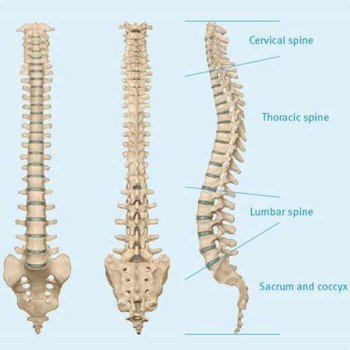

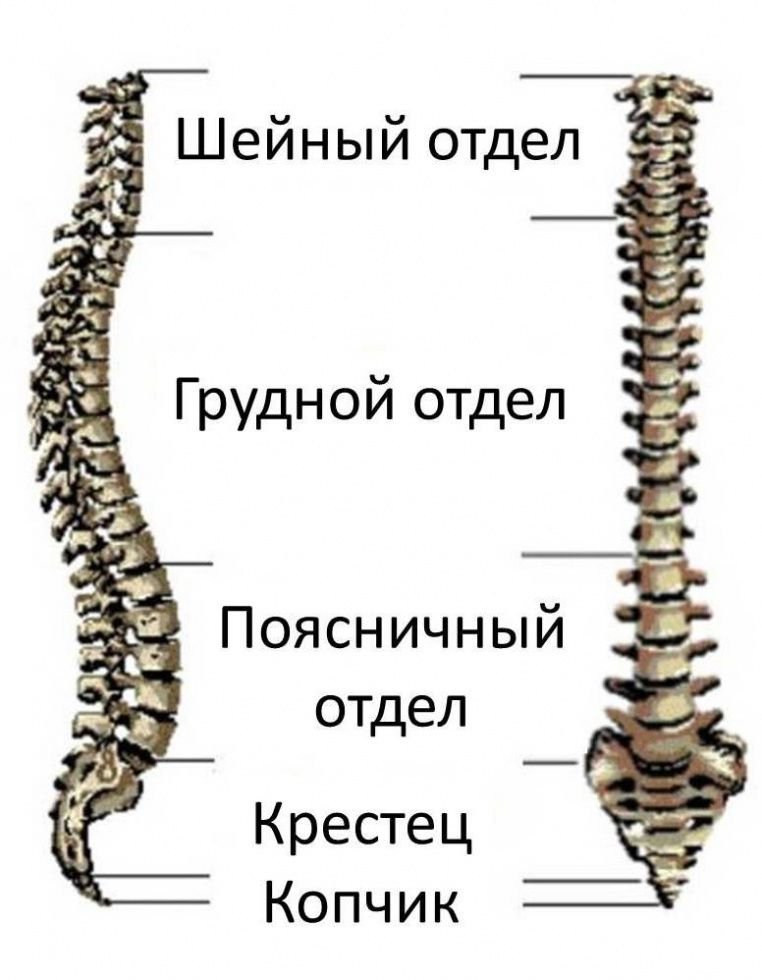

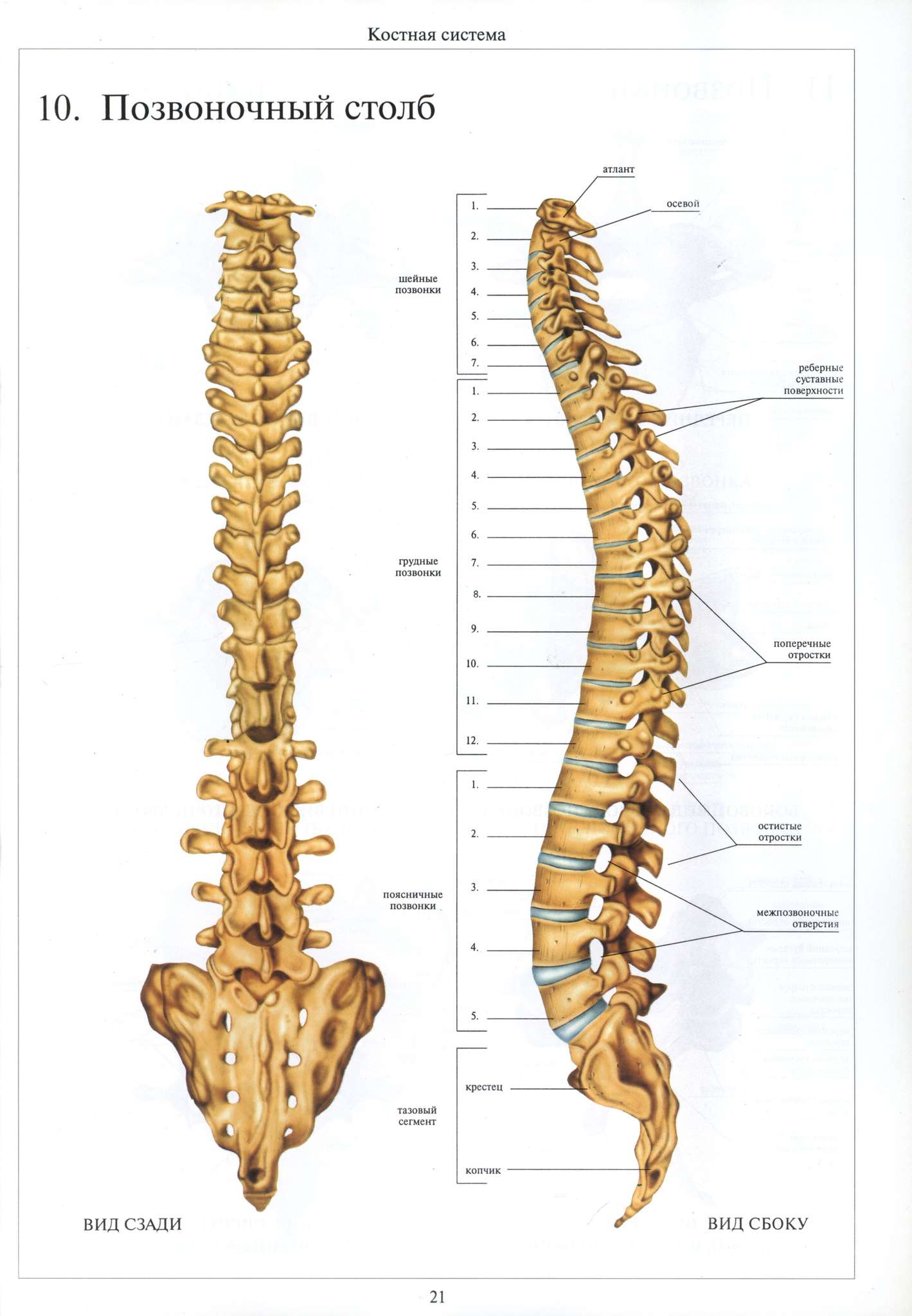

Отделы позвоночника и особенности строения позвонков

В позвоночнике выделяют 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. При этом, как бы ни было странно, но действительно у разных людей позвоночник может быть образован различным количеством позвонков. Это:

- 7 шейных позвонков – С1—С7;

- 12 грудных – T1—T12;

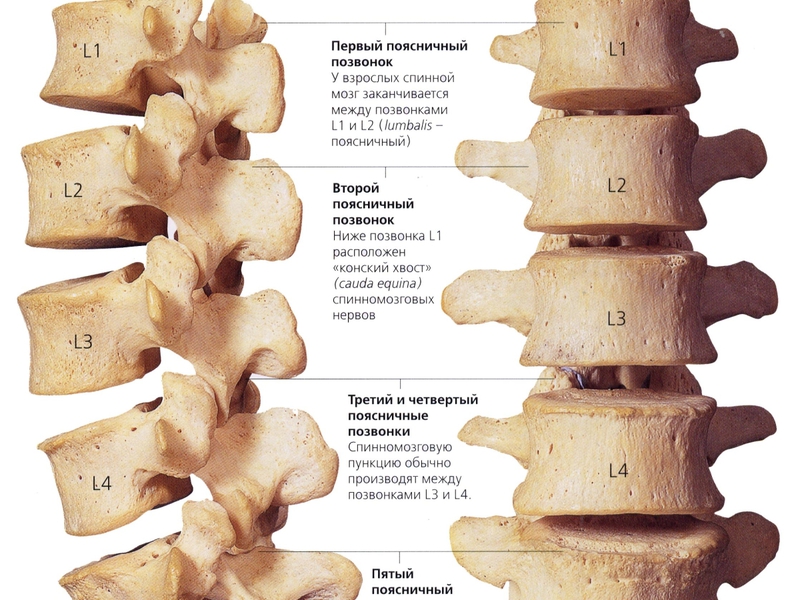

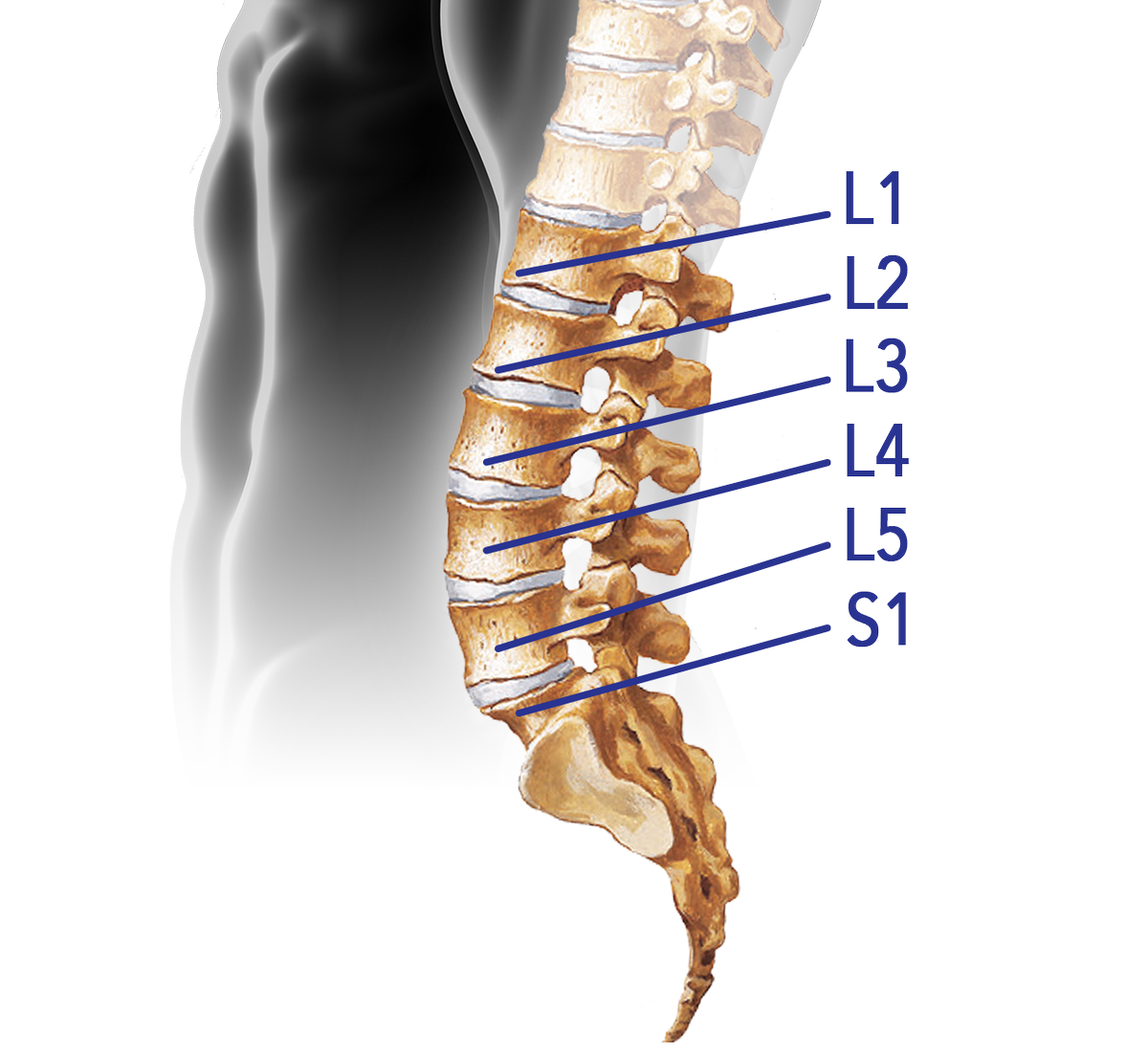

- 5 поясничных – L1—L5;

- 5 крестцовых – S1—S5;

- 2—5 копчиковых.

Крестцовые и копчиковые позвонки соединяются неподвижно.

Шейный отдел позвоночника обладает наибольшей подвижностью. В нем есть 2 позвонка, строение которых сильно отличается от остальных, так как они должны обеспечивать соединение позвоночного столба с костными структурами головы, а также создавать возможность для поворотов, а также наклонов головы. Грудной отдел наименее подвижен. В нем есть прямые соединения с ребрами, что провоцирует появление соответствующих анатомических особенностей позвонков этого отдела. В целом он обеспечивает защиту органов и поддержку тела. Поясничный отдел позвоночника отличается массивными позвонками, принимающими на себя основной вес тела. Крестец, образованный 5-ю сросшимися позвонками, помогает поддерживать вертикальное положение тела и принимает участие в распределении нагрузки. Последний же отдел позвоночника, копчик, служит местом прикрепления связок и других анатомических структур.

В целом он обеспечивает защиту органов и поддержку тела. Поясничный отдел позвоночника отличается массивными позвонками, принимающими на себя основной вес тела. Крестец, образованный 5-ю сросшимися позвонками, помогает поддерживать вертикальное положение тела и принимает участие в распределении нагрузки. Последний же отдел позвоночника, копчик, служит местом прикрепления связок и других анатомических структур.

Также встречаются аномалии развития, при которых наблюдается изменение количества позвонков. В норме во время эмбрионального развития 25 позвонок должен срастаться с крестцом. Но иногда этого не происходит, что приводит к образованию 6-го поясничного позвонка. В подобных случаях говорят о наличии люмбализации. Бывают и противоположные случаи, когда с крестцом срастается не только 25, но и 24 позвонок. В результате в поясничном отделе остается 4 позвонка, тогда как крестец образован 6-ю. Это носит название сакрализации.

Позвонки разных отделов позвоночного столба имеют разную величину и форму, но все они с передней, задней и боковой сторон покрыты тонким слоем плотной ткани, перфорированной сосудистыми каналами. Наименьшие размеры имеют шейные позвонки, в то время как 1-й из них, атлант, вовсе не имеет тела. По мере увеличения порядкового номера величина тел позвонков возрастает и достигает максимума в поясничном отделе. Сросшиеся крестцовые позвонки несут на себе весь вес верхней части тела и связывают позвоночник с тазовыми костями и нижними конечностями. Копчиковые позвонки являются остатком рудиментарного хвоста и представляют собой небольшие костные образования, которые имеют крайне слабо развитые тела и вовсе лишены дуг.

Наименьшие размеры имеют шейные позвонки, в то время как 1-й из них, атлант, вовсе не имеет тела. По мере увеличения порядкового номера величина тел позвонков возрастает и достигает максимума в поясничном отделе. Сросшиеся крестцовые позвонки несут на себе весь вес верхней части тела и связывают позвоночник с тазовыми костями и нижними конечностями. Копчиковые позвонки являются остатком рудиментарного хвоста и представляют собой небольшие костные образования, которые имеют крайне слабо развитые тела и вовсе лишены дуг.

В норме высота тел позвонков одинакова по всей площади, за исключением 5-го поясничного позвонка (L5), тело которого имеет форму клина.

Присутствующие практически у всех позвонков черепично покрывающие друг друга остистые отростки отходят от них под разными углами в различных отделах позвоночника. Так, в шейном и поясничном отделах они расположены практически горизонтально, а на средне-грудном уровне, что соответствует 5—9 грудным позвонкам, они расположены под довольно острыми углами. В то же время отростки верхних и нижних грудных позвонков занимают промежуточное положение.

В то же время отростки верхних и нижних грудных позвонков занимают промежуточное положение.

Остистые отростки, так же как и поперечные, являются базой, к которой прикрепляются связки и мышцы, приводящие в движение позвонки. Суставные отростки соседних позвонков формируют фасеточные суставы. Они создают возможность сгибания позвоночника назад и вперед.

Таким образом, тела позвонков соединены межпозвоночными дисками, а дуги – межпозвоночными суставами и связками. Образованный межпозвоночным диском, двумя соседними межпозвоночными суставами и связками анатомический комплекс называют позвоночно-двигательным сегментом. В каждом отдельном сегменте подвижность позвоночника невелика, но одновременное движение многих сегментов обеспечивает достаточный уровень гибкости и подвижности позвоночника в разных направлениях.

В норме позвоночник имеет 4 физиологических изгиба, которые обеспечивают ослабление толчков и сотрясений позвоночника при движении. Благодаря этому они не достигают черепа и обеспечивают сохранность головного мозга. Различают:

Различают:

- шейный лордоз;

- грудной кифоз;

- поясничный лордоз;

- крестцово-копчиковый кифоз.

Лордозом называют изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью в сторону передней части тела, а кифозом, соответственно, в противоположном направлении.

Благодаря наличию физиологических изгибов позвоночник человека и имеет S-образную форму. Но в норме они должны быть плавными и не превышать допустимых величин. Наличие выраженных углов или расположение остистых отростков на различном расстоянии друг от друга является признаком патологического усиления кифоза или лордоза. В боковой или фронтальной плоскости любые изгибы, наклоны в норме должны отсутствовать.

При этом степень физиологических изгибов не является величиной постоянной даже для абсолютно здорового человека. Дело в том, что угол наклона зависит от возраста человека. Так, ребенок рождается, уже имея физиологические изгибы позвоночника, но они выражены значительно слабее. Степень их проявления напрямую зависит от возраста ребенка.

В горизонтальном положении тела физиологические изгибы немного расправляются, а в вертикальном – более выражены. Поэтому утром после сна длина позвоночника немного увеличивается, изгибы выражены меньше, а к вечеру ситуация изменяется. При этом во время увеличения нагрузки величина изгибов увеличивается пропорционального приходящейся нагрузке.

Все позвонки имеют разный размер. При этом их ширина и высота прогрессивно увеличивается по мере отдаления от головы. Размеры межпозвоночных дисков соответствуют телам позвонков и присутствуют практически между всеми из них. Такой хрящевой прослойки, выполняющей функцию амортизатора и обеспечивающей подвижность позвоночника, нет только между 1-м и 2-м шейными позвонками, т. е. атлантом и аксисом, а также в крестце и копчике.

Всего в теле взрослого человека насчитывается 23 межпозвоночных диска. Каждый из них имеет студенистое ядро, называемое пульпозным, и окружающую его прочную волокнистую оболочку, названную фиброзным кольцом. Межпозвоночный диск переходит в достаточно тонкую пластинку гиалинового хряща, который закрывает костную поверхность.

Связочный аппарат

Позвоночник снабжен мощным связочным аппаратом, образованным большим количеством различных связок. Основными из них являются:

- Передняя продольная связка – образована волокнами и пучками разной длины, которые крепко прикреплены к телам позвонков и значительно более рыхло к соответствующим межпозвонковым дискам. Она проходит по передней и боковой поверхностях тел позвонков. Данная связка берет начало от затылочной кости и проходит через весь позвоночный канал вплоть до 1-го крестцового позвонка.

- Задняя продольная связка – также берет начало от затылочной кости, покрывает заднюю поверхность тел позвонков вплоть до нижней части крестцового канала. Ее толщина больше, чем у передней аналогичной связки, и при этом она более эластична за счет присутствия большего количества эластических волокон. В отличие от передней, она крепко срастается с межпозвонковыми дисками, но рыхлее прикреплена к костным телам позвонков. Поэтому в местах контакта с хрящевыми пластинами она более толстая в поперечном срезе, а в месте прикрепления к позвонкам она приобретает вид узкой полоски.

Боковые части задней продольной связки образуют тонкую мембрану, которая разграничивает венозные сплетения тел позвонков от твердой спинномозговой оболочки, чем предохраняет спинной мозг от компрессии.

Боковые части задней продольной связки образуют тонкую мембрану, которая разграничивает венозные сплетения тел позвонков от твердой спинномозговой оболочки, чем предохраняет спинной мозг от компрессии. - Желтая связка – расположена между дугами позвонков, замыкая просветы и формируя позвоночный канал. Они образованы из эластичных волокон, но с возрастом склонны уплотняться, т. е оссифицироваться. Желтые связки противостоят чрезмерному сгибанию позвоночника вперед и его разгибанию.

Также существуют межостистые, межпоперечные и надостистые связки, соединяющие соответствующие отростки. Но ножки дуг не связаны связками, благодаря чему и получаются межпозвонковые отверстия, сквозь которые выходят спинномозговые корешки и кровеносные сосуды.

Соединение позвоночника с черепом

Позвоночный столб объединяется с черепом посредством:

- парных атлантозатылочных суставов;

- срединных атлантоосевых суставов;

- латеральных атлантоосевых суставов.

Атлантозатылочные суставы формируются в месте контакта выступающих частей (мыщелков) затылочной кости с верхними суставными ямками 1-го позвонка шейного отдела позвоночника, называемого атлантом. Оба атлантозатылочных сустава окружены широкими суставными капсулами и укрепляются 2-мя мембранами: передней и задней. Данные суставы имеют физиологические ограничения подвижности: сгибание до 20°, разгибание не превышающее 30°, наклоны головы в сторону в пределах 15—20°.

Оба атлантозатылочных сустава окружены широкими суставными капсулами и укрепляются 2-мя мембранами: передней и задней. Данные суставы имеют физиологические ограничения подвижности: сгибание до 20°, разгибание не превышающее 30°, наклоны головы в сторону в пределах 15—20°.

Кстати, именно через задние атлантозатылочные мембраны, отличающиеся большей шириной, проходят позвоночные артерии, отвечающие за кровоснабжение вертебробазилярного бассейна головного мозга.

Срединный атлантоосевой сустав имеет цилиндрическую форму и включает 2 отдельных сустава, которые формируются задней и передней суставными поверхностями зуба 2-го шейного позвонка, ямкой на задней стороне дуги 1-го шейного позвонка, ямкой на передней поверхности поперечной связки. Оба сочленения зуба обладают отдельными суставными полостями и капсулами. Зуб позвонка связан с большим затылочным отверстием соответствующей связкой, в то же время он имеет 2 прочные крыловидные связки, которые начинаются на его боковых поверхностях и прикрепляются к мыщелку затылочной кости, чем предотвращают чрезмерное вращение головы. Поэтому повороты в суставе возможны только на 30—40° в каждую сторону.

Поэтому повороты в суставе возможны только на 30—40° в каждую сторону.

Латеральный атлантоосевой сустав – парный комбинированный многоосный малоподвижный сустав, в образовании которого принимают участие нижние суставные ямки позвонка С1 и верхние суставные поверхности осевого позвонка. Каждый сустав имеет отдельную капсулу и дополнительно усилен крестообразной связкой атланта. Она берет начало от верхушки зуба и заканчивается на передней части большого затылочного отверстия.

Спинной мозг

Спинной мозг – одна из частей центральной нервной системы. Это длинный, нежный цилиндрический тяж, немного сплюснутый спереди назад, от которой ответвляются нервные корешки. Именно спинной мозг несет ответственность за передачу биоэлектрических импульсов от головного мозга к каждому органу и мышце и наоборот. Он отвечает за работу органов чувств, сокращение при наполнении мочевого пузыря, расслабление сфинктеров прямой кишки и уретры, регуляцию работы сердечной мышцы, легких и т. д.

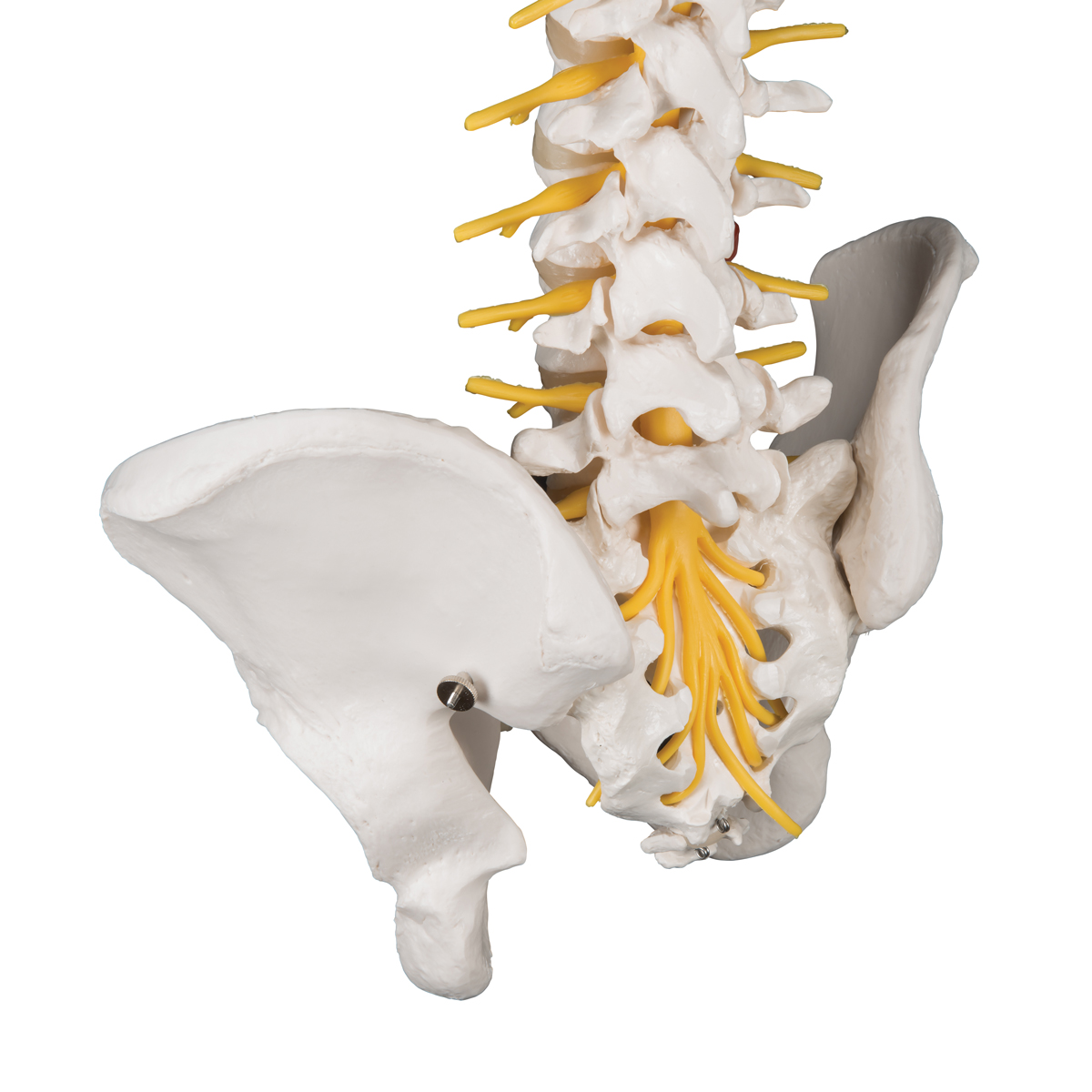

Спинной мозг располагается внутри позвоночного канала, а его длина у взрослого человека составляет 45 см у мужчин и 41—42 см у женщин. При этом вес столь важной для человеческого организма анатомической структуры не превышает 34—38 г. Таким образом, длина спинного мозга меньше, чем протяженность позвоночного канала. Он начинается от продолговатого мозга, являющегося нижним отделом головного мозга, и истончается на уровне 1 поясничного позвонка (L1), образуя мозговой конус. От него отходит так называемая концевая нить, нижняя часть которой состоит из спинномозговых оболочек и в конечном итоге прикрепляется ко 2-му копчиковому позвонку.

У мужчин верхушка конического заострения спинного мозга локализуется на границе нижнего края L1, а у женщин — посредине L2. С этого момента позвоночный канал занимают пояснично-крестцовые корешки, отходящие от последних сегментов спинного мозга, что и формирует крупное нервное образование – конский хвост. Составляющие его нервные корешки выходят под углом 45° из соответствующих межпозвоночных отверстий.

У новорожденных детей спинной мозг оканчивается на уровне L3, но к 3-м годам его конус уже находится на том же уровне, что и у взрослых.

Спинной мозг поделен продольными бороздами на две половины: переднюю и заднюю. Его центральная часть образована серым веществом, а наружные слои белым веществом. В центральной части спинного мозга существует канал, в котором находится спинномозговая жидкость. Он сообщается с IV желудочком головного мозга. У взрослых людей этот канал в отдельных частях или по всей протяженности спинного мозга заращен. Серое вещество формируется телами нейронов, т. е. нервных клеток, и в поперечном срезе напоминает по форме бабочку. В результате в нем выделяют:

- Передние рога – в них находятся двигательные нейроны, называемые еще мотонейронами. Как и любые другие нейроны, они имеют длинные отростки (аксоны) и короткие разветвленные (дендриты). Аксоны мотонейронов передают импульс скелетным мышцам рук, ног и туловища, провоцируя их сокращение.

- Задние рога – тут располагаются тела вставочных нейронов, которые связывают между собой чувствительные нейроны с двигательными, а также принимают участие в передаче информации в другие отделы ЦНС.

- Боковые рога – в них локализованы нейроны, создающие центры симпатической нервной системы.

В среднем диаметр спинного мозга равен 10 мм, но в области шейного и поясничного отделов позвоночника он увеличивается. В этих местах формируются так называемые утолщения спинного мозга, что объясняется влиянием функций рук и ног. Поэтому в шейном отделе позвоночника его поперечный размер составляет 10—14 мм, в грудном – 10—11 мм, а в поясничном – 12—15 мм.

Спинной мозг омывается ликвором или спинномозговой жидкостью. Она призвана играть роль амортизатора и защищать его от различных повреждений. При этом ликвор представляет собой максимально профильтрованную кровь, лишенную эритроцитов, но насыщенную белками и электролитами, подавляющее большинство которых приходится на натрий и хлор. Благодаря этому она абсолютно прозрачна. Ликвор образуется в желудочках головного мозга примерно по 0,5 л в сутки, хотя в среднем его объем в канале не превышает 130—150 мл. Поэтому даже при существенных потерях спинномозговой жидкости, ее потери быстро компенсируются организмом. Незначительная часть ликвора всасывается кровеносными и лимфатическими сосудами спинного мозга.

Благодаря этому она абсолютно прозрачна. Ликвор образуется в желудочках головного мозга примерно по 0,5 л в сутки, хотя в среднем его объем в канале не превышает 130—150 мл. Поэтому даже при существенных потерях спинномозговой жидкости, ее потери быстро компенсируются организмом. Незначительная часть ликвора всасывается кровеносными и лимфатическими сосудами спинного мозга.

Оболочки спинного мозга

Спинной мозг окружен 3-мя оболочками: твердой наружной оболочкой, паутинной, отделенной от первой субдуральным пространством, и внутренней, называемой мягкой спинномозговой оболочкой. Последняя прилегает прямо к спинному мозгу и отделяется от занимающей среднее положение оболочки субарахноидальным пространством. Каждая из спинномозговых оболочек имеет собственные особенности строения и выполняет определенные функции.

Так, твердая оболочка представляет собой своеобразный футляр из соединительной ткани для этой чувствительной и важнейшей нервной структуры, густо оплетенный кровеносными сосудами и нервами. Она состоит из коллагеновых волокон и имеет 2 слоя, внешний плотно прилегает к костным структурам позвоночника и, по сути, образует надкостницу, а внутренний формирует дуральный мешок спинного мозга. Твердая оболочка дополнительно укреплена множественными пучками из соединительной ткани, которые и соединяют ее с задней продольной связкой, а в нижних отделах позвоночника формируют терминальную нить (концевую нить спинного мозга), в конечном итоге закрепляющуюся на периосте копчика. Твердая оболочка имеет различную толщину на разных участках, которая колеблется от 0,5 до 2 мм. Она надежно защищает спинной мозг от большинства внешних воздействий и проходит от большого затылочного отверстия вплоть до 2—3 крестцовых позвонков, т. е. закрывает нежный спинной мозг по всей длине.

Она состоит из коллагеновых волокон и имеет 2 слоя, внешний плотно прилегает к костным структурам позвоночника и, по сути, образует надкостницу, а внутренний формирует дуральный мешок спинного мозга. Твердая оболочка дополнительно укреплена множественными пучками из соединительной ткани, которые и соединяют ее с задней продольной связкой, а в нижних отделах позвоночника формируют терминальную нить (концевую нить спинного мозга), в конечном итоге закрепляющуюся на периосте копчика. Твердая оболочка имеет различную толщину на разных участках, которая колеблется от 0,5 до 2 мм. Она надежно защищает спинной мозг от большинства внешних воздействий и проходит от большого затылочного отверстия вплоть до 2—3 крестцовых позвонков, т. е. закрывает нежный спинной мозг по всей длине.

Кроме того, эта оболочка имеет конусовидные выпячивания. Они призваны сформировать защитный слой для отходящих на уровне всех позвонков нервных корешков, поэтому и выходит вместе с ними в межпозвонковые отверстия.

Твердая оболочка отграничена от стенки позвоночного канала эпидуральным пространством. В нем находится жировая клетчатка, спинномозговые нервы и многочисленные кровеносные сосуды, ответственные за кровоснабжение позвонков и спинного мозга.

Упомянутое выше субдуральное пространство разделяет твердую и паутинную оболочки спинного мозга. По сути, это узкая щель, насыщенная тонкими пучками волокон соединительной ткани. При этом субдуральное пространство глухо заканчивается на уровне S2, но имеет свободное сообщение с аналогичным пространством внутри черепной коробки.

Паутинная оболочка – нежная, прозрачная анатомическая структура, образованная множественными трабекулами (тяжами), которая не имеет жесткой системы фиксации с твердой спинномозговой оболочкой. Они соединяются между собой только у межпозвонковых отверстий.

Паутинная оболочка отделена от мягкой субарахноидальным (подпаутинным) пространством, в котором циркулирует ликвор, а также проходят соединительнотканные тяжи, объединяющие эти оболочки между собой. Подпаутинное пространство сообщается с IV желудочком головного мозга, что обеспечивает беспрерывность циркуляции ликвора.

Подпаутинное пространство сообщается с IV желудочком головного мозга, что обеспечивает беспрерывность циркуляции ликвора.

Третья оболочка спинного мозга находится в самой непосредственной близости от него и имеет множество кровеносных сосудов, обеспечивающих доставку крови к спинному мозгу. Она соединена с паутинной оболочкой значительным количеством соединительнотканных пучков.

Спинномозговые корешки

Как уже говорилось, весь спинной мозг разделен на сегменты. При этом он короче, чем позвоночный канал, поэтому наблюдается несоответствие порядкового номера его сегментов позициям позвонков. Таким образом, верхние шейные сегменты полностью отвечают положению тел позвонков. Смещение нумерации наблюдается уже у нижних шейных и грудных сегментов. Они находятся на один позвонок выше, чем отвечающие им позвонки. В центральной части грудного отдела позвоночника эта разница возрастает уже на два позвонка, а в нижней – на 3. Поэтому получается так, что поясничные сегменты спинного мозга находятся на уровне тел 10-го и 11-го грудных позвонков, а крестцовым и копчиковым соответствуют 12 грудной и 1 поясничный позвонки. Но спинномозговые корешки всегда выходят через межпозвоночные отверстия на уровне соответствующих по нумерации дисков.

Но спинномозговые корешки всегда выходят через межпозвоночные отверстия на уровне соответствующих по нумерации дисков.

От каждого спинномозгового сегмента отходит пара нервных корешков: передние и задние. Всего насчитывается 31 пара. Они берут начало от боковой поверхности спинного мозга и пронизывают дуральный мешок, формирующий для них защитную оболочку. При выходе из него спинномозговые корешки проходят через твердую оболочку, которая имеет специальные выпячивания в виде воронкообразных карманов, предназначенных именно для них. Благодаря этому спинномозговые корешки могут физиологическим образом изгибаться, но риск образования складок или их растяжения отсутствует.

Каждый дуральный воронкообразный карман имеет 2 отверстия, сквозь которые и проходят передние и задние нервные корешки. При этом они разграничены частями твердой и паутинной оболочек. Они прочно срощены с корешками, поэтому вытекание спинномозговой жидкости за пределы подпаутинного пространства исключено.

Передние и задние корешки объединяются на уровне межпозвоночных отверстий, образуя спинномозговые нервы. Но задний в области межпозвоночный отверстий утолщается, формируя так называемый ганглий. Передние и задние корешки соединяются в единое целое сразу после ганглия, чем образуют спинномозговой нерв. Каждый имеет несколько ветвей:

Но задний в области межпозвоночный отверстий утолщается, формируя так называемый ганглий. Передние и задние корешки соединяются в единое целое сразу после ганглия, чем образуют спинномозговой нерв. Каждый имеет несколько ветвей:

- Задняя – отвечает за иннервацию глубоких мышц, кожных покровов спины и затылка.

- Передняя – принимает участие в формировании шейного, плечевого, поясничного и крестцового сплетений. При этом передние ветви грудных нервов образуют межреберные нервы.

- Менингеальная – обеспечивает передачу биоэлектрических импульсов твердой мозговой оболочке спинного мозга, поскольку возвращается в позвоночный канал посредством позвоночных отверстий.

Кровеносные сосуды

Кровоснабжение позвоночника реализовано посредством достаточно больших артерий, которые проходят или в непосредственной близости от тел позвонков, или по ним. Артерии тел позвонков шейного отдела берут начало от подключичной артерии, грудные позвонки питаются от межреберных артерий, а поясничные – от поясничных. В результате позвоночник активно кровоснабжается на всех уровнях, причем давление в сосудах находится на довольно высоких показателях. Но если костные структуры имеют прямое кровоснабжение, то межпозвоночные диски лишены этого. Их питание осуществляется посредством диффузии веществ во время сжатия/распрямления диска при физической активности.

В результате позвоночник активно кровоснабжается на всех уровнях, причем давление в сосудах находится на довольно высоких показателях. Но если костные структуры имеют прямое кровоснабжение, то межпозвоночные диски лишены этого. Их питание осуществляется посредством диффузии веществ во время сжатия/распрямления диска при физической активности.

Поясничные и межреберные артерии расположены по переднебоковым поверхностям тел позвонков. В районе межпозвоночных естественных отверстий от них ответвляются задние ветви, которые отвечают за питание мягких тканей спины и дорсальных отделов позвонков. В свою очередь от них отходят спинальные ветви, которые углубляются в спинномозговой канал, где кровеносные сосуды снова делятся на 2 ветви: переднюю и заднюю. Передняя ветвь отличается более крупными размерами и расположена поперечно по отношению к передней части тела позвонка, а на задней поверхности объединяется с аналогичным сосудом противоположной стороны тела. Задняя ветвь протягивается по заднебоковой поверхности позвоночного канала и соединяется с аналогичной артерией противоположной стороны.

Таким образом, спинальные артерии формируют анастомотическую сеть, которая охватывает весь позвоночный канал и имеет поперечные и продольные ответвления. От нее отводятся многочисленные сосуды, ответственные за питание тел позвонков и спинного мозга. В тела позвонков артерии внедряются вблизи срединной линии, но они не переходят в межпозвоночные диски.

Спинной мозг имеет 3 бассейна кровоснабжения:

- Шейно-грудной, где первые 4 сегмента питаются от передней спинальной артерии, образованной слиянием 2-х позвоночных артерий, следующие 5 сегментов имеют абсолютно независимое питание, а кровоснабжение реализуется 2—4-мя большими корешково-спинальными артериями, ответвляющихся от позвоночных, восходящей и глубоких шейных артерий.

- Промежуточный (средний) грудной бассейн, включающий сегменты Т3—Т8, питается исключительно от одной единственной артерии, расположенной на уровне 5 или 6 грудного корешка. Из-за таких особенностей анатомии в этом отделе спинного мозга существует высокий риск развития тяжелых ишемических поражений.

- Нижний грудной и пояснично-крестцовый бассейн – кровоснабжение обеспечивается одной большой передней корешковой артерией.

Что же касается венозной системы, то позвоночник имеет 4 венозных сплетения: 2 внешних, локализованные на передней поверхности тел позвонков за дужками, и 2 внутренних. Самым большим венозным сплетением является переднее внутрипозвоночное. Его крупные вертикальные стволы взаимосвязаны между собой расположенными поперечно ветвями. Оно прочно фиксировано к надкостнице по задней поверхности позвонков большим числом перемычек. Заднее венозное внутрипозвоночное сплетение может легко сдвигаться, поскольку не имеет крепких связей с телами позвонков. Но при этом все 4 венозных сплетения позвоночника тесно взаимосвязаны между собой многочисленными сосудами, пронизывающими тела позвонков, а также желтые связки. В целом они образовывают единое целое и простираются от основания черепа до самого копчика.

Венозная кровь отводится через систему верхней и нижней полых вен, в которые она поступает из позвонковой, межреберных, поясничных и крестцовых вен. Все межпозвонковые вены выходят через соответствующие отверстия позвоночника. При этом они прочно прикреплены к надкостнице костных краев отверстий.

Все межпозвонковые вены выходят через соответствующие отверстия позвоночника. При этом они прочно прикреплены к надкостнице костных краев отверстий.

Сам спинной мозг имеет 2 системы оттока венозной крови: переднюю и заднюю. При этом вены поверхности органа объединены крупной анастомотической сетью. Поэтому при необходимости произвести перевязку одной или нескольких вен, вероятность развития спинальных нарушений близка к нулю.

Возрастные и гендерные особенности позвоночника

Длина позвоночного столба у новорожденных не превышает 40% от всего роста. Но в течение первых 2-х лет жизни его протяженность увеличивается практически в 2 раза. Все это время все отделы позвоночника растут с большой скоростью, но главным образом в ширину. С 1,5 до 3-х лет скорость роста уменьшается, особенно в шейном и верхней части грудного отдела. Примерно в 3 года начинается активный рост поясничного и нижней части грудного отдела позвоночника. С 5 до 10 лет начинается фаза плавного, равномерного роста по всем параметрам, сменяемая фазой активного роста, длящейся с 10 до 17 лет. После этого рост шейного и грудного отделов замедляется, но ускоряется рост поясничного отдела. Весь процесс развития позвоночного столба завершается в 23—25 лет.

После этого рост шейного и грудного отделов замедляется, но ускоряется рост поясничного отдела. Весь процесс развития позвоночного столба завершается в 23—25 лет.

Таким образом, у взрослого мужчины длина позвоночника в среднем составляет 60—75 см, а у женщины – 60—65 см. С течением лет в межпозвоночных дисках происходят дегенеративные изменения, они уплощаются и перестают в полной мере справляться со своими функциями, а физиологические изгибы увеличиваются. В итоге не только возникают различные заболевания, но и происходит уменьшение длины позвоночного столба в старческом возрасте примерно на 5 см или более.

Грудной кифоз и поясничный лордоз больше выражены у женщин, чем у мужчин.

Таким образом, позвоночник человека имеет сложное строение, густую сеть нервов и кровеносных сосудов. Это и объясняет во многом сложность проведения хирургических вмешательств на нем и возможные риски. Поэтому сегодня все усилия направлены на поиск наименее инвазивных методик проведения операций, подразумевающих минимальное травмирование тканей, что резко уменьшает вероятность развития осложнений разной тяжести.

Клинические случаи

Особенности строения пояснично-крестцового отдела позвоночника

Анатомические особенности пояснично-крестцового отдела позвоночника

Позвоночник — это сложная двигательная система, без которой невозможна нормальная жизнь у человека. Во время ходьбы или сидения возникает существенная нагрузка на область крестца, что повышает риск появления различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если человек не занимается профилактикой, во взрослом возрасте начинаются первые проблемы, связанные с неблагоприятным состоянием организма. Вызывают перегрузку позвонков – длительное нахождение в положении стоя или в наклоне, сидение и подъем тяжестей.

Какие анатомические особенности имеются в поясничном отделе:

- Позвонки идут друг за другом, а между ними образуется пустое место. В этом сегменте проходит спинномозговой канал. В районе второго поясничного сегмента находится окончание спинного мозга.

- В поясничном отделе находится 5 позвоночно-двигательных сегментов.

Последний сегмент образуется из 5 поясничного и 1 крестцового позвонка.

Последний сегмент образуется из 5 поясничного и 1 крестцового позвонка. - В поясничном отделе имеются наиболее массивные отростки позвонков.

- В поясничном отделе имеется естественный изгиб, называемый поясничным лордозом. В крестцовом отделе имеется участок, направленный назад, и его называют кифозом.

В зависимости от индивидуального случая, количество сегментов, их толщина или наличие определенных позвонков может отличаться. Такое явление не опасно для здоровья и относится к категории – аномалия тропизма. Лицам с аномалиями нужно внимательнее следить за здоровьем опорно-двигательного аппарата.

Крестцовый отдел позвоночника — функции

На эту зону распределяется наибольшая часть веса человека. Именно этот отдел распределяет нагрузку на нижние части туловища – ноги и таз. Основные функции нижнего отдела спины включают:

- Защита спинного мозга и нервных корешков от возможных повреждений.

- Участие в родовом процессе.

- Амортизирующее действие во время бега, прыжков и при занятиях тяжелым физическим трудом.

- Защита органов таза.

- Помощь в поддержании равновесия.

- Перераспределение веса человека на другие участки.

- Подвижность человеческого тела.

Если возникает нарушение подвижности и функциональности поясничных или крестцовых зон, у пациента появляются сильные болевые ощущения, чувство скованности не дает возможности полноценно двигаться. В осложненных случаях возникает паралич, парезы и прочие патологические процессы.

С какими внутренними органами связан крестцовый отдел позвоночника:

- Тазовые кости и ноги.

- Аппендикс, толстая кишка.

- Половые органы.

- Мочевой пузырь.

- Седалищный нерв.

- Ягодицы и кости бедер.

- Пальцы ног, стопы, икроножные мышцы.

- Прямая кишка и анальное отверстие.

Если возникает травма или нарушение подвижности любого из поясничных сегментов, могут также появиться проблемы с любым из внутренних органов, которые расположены в области нижней части туловища. У пациента может появиться геморрой, проблемы с кровообращением, опухолевой процесс, отечность нижних конечностей, ишиас, цистит, проблемы в мочеполовой сфере.

У пациента может появиться геморрой, проблемы с кровообращением, опухолевой процесс, отечность нижних конечностей, ишиас, цистит, проблемы в мочеполовой сфере.

Причины болезней позвоночника

Существуют некоторые факторы риска, предрасполагающие к появлению заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая повреждения хребта:

- Ведение малоподвижного образа жизни. В современности существует специальный термин данному явлению – гиподинамия. В век технического прогресса, когда человек начал передвигаться к месту работы с помощью транспорта, ежедневный расход энергии существенно сократился, что и привело к заметным ухудшениям качества здоровья. Лица с гиподинамией часто сталкиваются с нарушением кровообращения, слабостью, ожирением и мышечной атрофией. Последний пункт напрямую связан с болями в спине при малейшем напряжении, включая ходьбу и сидение.

- Чрезмерный физический труд. Если человек работает на вредном производстве и вынужден поднимать большой вес, не имея соответствующей подготовки, со временем он рискует заработать повреждение позвоночника.

Это приводит к раннему течению остеохондроза, ишиасу, радикулиту, грыжам. В группе риска строители, грузчики, работники заводов.

Это приводит к раннему течению остеохондроза, ишиасу, радикулиту, грыжам. В группе риска строители, грузчики, работники заводов. - Наличие плоскостопия или сколиоза. Если позвоночник искривлен, то нагрузка на мышцы распределяется неправильно, что приводит к серьезным ухудшениям, включая дисбаланс и функциональные нарушения. На фоне плоскостопия наблюдается неверное распределение нагрузки по стопе, что также негативно отражается на состоянии здоровья позвоночника.

- Беременность. Во время этого положения происходит быстрая и стрессовая перестройка организма матери. Тяжелому воздействию подвергается сердце, сосуды, внутренние органы, ухудшаются функциональные показатели многих систем организма. Также страдает позвоночник, соединительные ткани, ведь связки и сухожилия сильно размягчаются. Наиболее подвержены риску со стороны нарушений позвонки поясничного отдела. Стремительно растущая масса тела создает дополнительное отягощение, поэтому мышцы спины сильно перегружаются. Сильно выпячивается вперед живот до больших размеров, что изменяет центр тяжести вперед, создавая дополнительную нагрузку на поясницу.

В результате возникают сильные боли. По этой причине многие женщины во время гестации испытывали сильный дискомфорт в позвонках. Использование поддерживающих бандажей частично облегчает состояние беременной.

В результате возникают сильные боли. По этой причине многие женщины во время гестации испытывали сильный дискомфорт в позвонках. Использование поддерживающих бандажей частично облегчает состояние беременной. - Ранее перенесенные травмы позвоночника. Если у человека были падения, случаи повреждений, то травматизм приводит к ухудшениям состояния спины со временем. Риски возникновения позвоночных грыж после физических повреждений существенно возрастают.

- Нет правильного питания, присутствует лишняя масса тела. У лиц с избыточным весом повышен риск проблем с пояснично-крестцовым отделом, так как на него ложится существенная нагрузка. Также у лиц с ожирением отсутствует прочный мышечный каркас, поэтому спина не справляется с хроническими перегрузками, что приводит к поражениям позвонков. Неправильное питание бедно минералами и витаминами, что негативно сказывается на состоянии здоровья организма.

- Наличие врожденных патологий. Некоторые внутриутробные деформации способствуют появлению ухудшений со стороны опорно-двигательного аппарата и тел позвонков уже во взрослом возрасте.

- Возрастной фактор. Важно учитывать, что по мере старения организма возникают нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, связанные с дегенеративно-дистрофическими процессами в теле.

При появлении дискомфорта в позвоночнике важно обратиться вовремя к врачу. На неполадки со здоровьем указывает стойкие поясни чные боли, чувство скованности, прострелы в стопы, онемение конечностей. В ходе диагностики специалист расспрашивает больного и назначает проведение МРТ или рентгена. Результаты такого исследования обеспечивают правильную постановку диагноза в большинстве случаев. Затем назначают соответствующее лечение.

Какие виды заболеваний возникают

Чаще всего во время обследования можно обнаружить такие патологические состояния позвоночника в нижнем отделе спины:

- Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Это дегенеративное изменение в суставах позвоночника, провоцирующее повреждения хрящевой и костной ткани. Очень часто остеохондроз возникает по мере старения, так как с возрастом межпозвоночные диски изнашиваются, приводя к дискомфорту, боли.

Признаки заболевания позвоночника – скованность, боль и жжение в месте поражения позвоночника. В запущенных случаях возникает недержание мочи и прострелы в нижние конечности. С годами патология сильно ухудшает качество жизни, поэтому необходимо лечение, требующее комплексное решение проблемы.

Признаки заболевания позвоночника – скованность, боль и жжение в месте поражения позвоночника. В запущенных случаях возникает недержание мочи и прострелы в нижние конечности. С годами патология сильно ухудшает качество жизни, поэтому необходимо лечение, требующее комплексное решение проблемы. - Спондилез. Если возникает слишком интенсивная нагрузка на копчик и поясницу, то со временем меняется высота межпозвоночных дисков в сторону уменьшения. По бокам позвонков появляются шиповидные суставные отростки, которые травмируют хрящевые пластины, могут пережимать участки позвоночного канала. В результате заболевание может привести к серьезным неврологическим расстройствам и болям. Пациент со спондилезом обычно жалуется на боль, скованность и онемение внизу спины.

- Протрузия позвонков поясничного отдела – это одна из стадий развития межпозвоночной грыжи. Прежде, чем возникнет истинная межпозвоночная грыжа, появляются неблагоприятные патологические изменения в фиброзном кольце, находящемся в межпозвоночном диске.

Когда происходит растяжение фиброзного кольца с постепенным просачиванием пульпозного ядра наружу, диагностируют протрузию. На этом этапе еще можно избавиться от выпячивания безоперационным путем. Существуют техники, позволяющие вправить протрузию. Не во всех случаях протрузия вызывает симптомы, поэтому их может не быть. Признаки болезни включают боль и скованность.

Когда происходит растяжение фиброзного кольца с постепенным просачиванием пульпозного ядра наружу, диагностируют протрузию. На этом этапе еще можно избавиться от выпячивания безоперационным путем. Существуют техники, позволяющие вправить протрузию. Не во всех случаях протрузия вызывает симптомы, поэтому их может не быть. Признаки болезни включают боль и скованность. - Грыжа – более запущенная форма протрузии. При появлении грыжи поясничного отдела возникают серьезные проблемы со здоровьем, связанные с полным выпячиванием содержимого фиброзного кольца в полость межпозвоночного диска. Состояние связано с сильным дискомфортом и болью, часто возникают прострелы и чувство скованности в нижних конечностях. Если не начать своевременно лечение, у пациента отнимутся конечности, пропадает чувствительность в пальцах ног.

- Ишиас. Это форма радикулита, проявляющаяся воспалительным процессом в седалищном нерве. Пациент с ишиасом не может нормально двигаться, долго стоять или ходить, даже лежать дискомфортно.

Больной постоянно ощущает прострелы и боль.

Больной постоянно ощущает прострелы и боль.

Также некоторые пациенты сталкиваются с артрозами, артритами и последствиями лордоза. Большинство болезней имеют один общий симптом – боль в пояснице. Если дискомфорт сохраняется долгое время, нужно обязательно посетить врача.

Медикаментозное лечение позвонков поясничного отдела

Болезни позвоночника имеют периоды обострения, которые проявляются в виде острой и сковывающей боли в пояснице. Чтобы облегчить состояние, обычно назначают медикаментозную симптоматическую терапию, направленную на облегчение состояния пациента. Какие средства используют:

- НПВС или анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства хорошо помогают купировать воспаление и сильную боль в пояснице. Обычно назначают в течение 2-3 дней инъекционные формы для использования, после чего переходят на таблетированные средства. Эти препараты не подходят для длительного использования, так как обладают сравнительно высокой степенью гастротоксичности (вредны для желудка), поэтому лицам, страдающим от язвы желудка или гастрита их лучше использовать с осторожностью, применяя самые щадящие средства.

Примеры торговых названий – Диклофенак, Мовалис, Нимесил.

Примеры торговых названий – Диклофенак, Мовалис, Нимесил. - Миорелаксанты. Нередко боль в спине связана с патологическим и болезненным мышечным спазмом, который вызывает сильный дискомфорт. Чтобы устранить сильную боль, нужен курсовой прием миорелаксантов. В тяжелых ситуациях краткострочный прием таблеток неэффективен, поэтому их нужно принимать не менее 3-4 недель. Примеры торговых названий – Баклофен, Сирдалуд, Мидокалм.

- Нейротропные витамины группы В. Эти препараты назначают при ишиасе или люмбаго, когда болевой синдром связан с защемлением седалищного нерва или нервных корешков в позвоночнике. Витамины группы В в комбинации, а именно – тиамин (В1), пиридоксин (В6), цианокобаламин (В12), которые в больших дозах обладают обезболивающим действием. Медикаменты используют курсами – в течение 1-2 недель вводят инъекционные растворы, а затем переходят на таблетки. Пероральные формы выпуска принимают в течение месяца двух, для закрепления результата. Примеры лекарственных средств – Мильгамма, Нейрубин, Нейромакс.

- Кортикостероиды. Эта группа лекарств относится к гормональным средствам и обладает большим перечнем побочных эффектов, поэтому их назначают в тяжелых ситуациях. Если пациента мучит сильная боль, которую не удается купировать использованием НПВС, то вводят кортикостероид посредством внутрисуставной инъекции. Пример эффективного средства – Дипроспан. Под наблюдением УЗИ датчика в межсуставную полость вводят инъекционный раствор, обладающий длительным эффектом. Обычно достаточно сделать один укол, чтобы надолго купировать признаки болевого синдрома. Если по каким-либо причинам больному невозможно сделать укол Дипроспана, рекомендовано провести новокаиновую блокаду. Это негормональное средство, обладающее мощным анестезирующим действием.

Медикаменты для поддержания здоровья поясничного отдела спины

Когда период обострения прошел, врачи рекомендуют использовать лекарственные средства, которые поддерживают состояние здоровья пациента, чтобы минимизировать риски повторного приступа. К таким лекарствам относят:

К таким лекарствам относят:

- Хондропротекторы. Это лекарства, направленные на поддержание здоровья хрящевой ткани, успешно используемые в терапии дегенеративно-дистрофических процессов, связанных с возрастными ухудшениями. Чаще всего использовать хондропротекторы рекомендуют при наличии болезней суставов и прогрессирующего развития остеохондроза. Эти препараты применяют длительным, курсовым приемом в течение нескольких месяцев и выше. Сначала назначают инъекционные формы выпуска, используемые в течение нескольких месяцев. Затем переходят на таблетки, которые нужно принимать 3-6 месяцев без перерыва. После чего делают короткий отдых и затем снова используют хондропротекторы. Важно понимать, что эти препараты не снижают риск дегенеративной деструкции позвонков. Они питают хрящевую ткань, поэтому и замедляют скорость прогрессирования остеохондроза. Активные действующие вещества – глюкозамин и хондроитин. Примеры лекарственных средств – Дона, Хондрогард, Мукосат.

- Добавки Д3, кальций.

Существуют специальные добавки с прочной доказательной базой, используемые для поддержания костной ткани в любом возрасте. В особенности в таких добавках нуждаются лица, которые находятся в группе риска по заболеваниям опорно-двигательного аппарата – женщины в постменопаузе, лица, страдающие от остеопороза и дети в период интенсивного роста, развития организма. Поддерживают здоровье костной ткани кальций и витамин Д3. Первый компонент не сможет нормально усвоиться в кишечнике, если у пациента будет недостаточности холекальциферола, поэтому рекомендуют использовать комбинированные добавки. Примеры – Кальций Д3 Никомед, Кальций Цитрат с Д3, Кальцемин Адванс. Желательно назначать такие препараты для профилактики уязвимым слоям населения либо после проведения анализов.

Существуют специальные добавки с прочной доказательной базой, используемые для поддержания костной ткани в любом возрасте. В особенности в таких добавках нуждаются лица, которые находятся в группе риска по заболеваниям опорно-двигательного аппарата – женщины в постменопаузе, лица, страдающие от остеопороза и дети в период интенсивного роста, развития организма. Поддерживают здоровье костной ткани кальций и витамин Д3. Первый компонент не сможет нормально усвоиться в кишечнике, если у пациента будет недостаточности холекальциферола, поэтому рекомендуют использовать комбинированные добавки. Примеры – Кальций Д3 Никомед, Кальций Цитрат с Д3, Кальцемин Адванс. Желательно назначать такие препараты для профилактики уязвимым слоям населения либо после проведения анализов. - Поливитаминные и минеральные комплексы. Служат добавкой к повседневному рациону и не являются обязательными в использовании. Если же у пациента рацион обеднен витаминами и минералами, то врач может назначить соответствующие добавки периодическими курсами, чтобы предупредить гиповитаминоз.

Реже назначают гомеопатию, спазмолитики. Также нередко используют наружные средства в виде мазей и гелей.

Немедикаментозное лечение

Когда у пациента проходит приступ острой боли в области позвонков, ему рекомендовано поддерживающее консервативное лечение. Какие методы предупреждения обострения болезни помогают:

- Массаж. С помощью специальных техник массажист разогревает мышцы и снимает напряжение. Также улучшается местный кровоток, поэтому после курсового прохождения массажа пациент временно перестает ощущать боль в области позвонков поясницы.

- Физиотерапевтическое лечение. С помощью аппаратной техники и использования медикаментов устраняется воспалительный процесс, проходит хронический дискомфорт в нижнем отделе спины. Рекомендуемые аппаратные техники – магнитная терапия, электрофорез, ударно-волновая терапия.

- Мануальная практика. Это ответвление нетрадиционной медицины, которое позволяет «вправить» позвонки в природное положение.

Концепция учения заключается в том, что если позвонки находятся в неверном положении, происходит перекос во всем теле, что приводит к проблемам со спиной. Нельзя проводить мануальную терапию при наличии грыжи больших размеров.

Концепция учения заключается в том, что если позвонки находятся в неверном положении, происходит перекос во всем теле, что приводит к проблемам со спиной. Нельзя проводить мануальную терапию при наличии грыжи больших размеров. - Лечебная физкультура. С помощью спортивных занятий удается привести мышцы в тонус, что снимает большую часть нагрузки с позвонков. В результате дискомфорт проходит практически полностью. Важно выполнять упражнения ежедневно. Комплекс ЛФК подбирают индивидуально с инструктором, с учетом поставленного диагноза.

- Ношение ортопедической обуви и эластичных корсетов. Правильно подобранные бандажи и обувь помогут снять нагрузку с целевых мышц, которые недостаточно крепкие, чтобы компенсировать дискомфорт в позвонках. Длительность и сроки ношения должен порекомендовать лечащий врач. Модели одежды и размеры также выбирают по рекомендации.

Если ситуация запущенная и консервативные методы терапии не помогают, требуется проведение операции.

Оперативное вмешательство

Если позвонки практически полностью разрушены или у пациента имеется большая грыжа, а от консервативного лечения нет результата, то рекомендуют провести хирургическую манипуляцию. В зависимости от индивидуального случая, может потребоваться замена позвонка имплантатом или установка металлоконструкции. Более детальную информацию следует узнать у лечащего врача.

В зависимости от индивидуального случая, может потребоваться замена позвонка имплантатом или установка металлоконструкции. Более детальную информацию следует узнать у лечащего врача.

Мнение редакции

Пояснично-крестцовый отдел спины наиболее подвержен заболеваниям дегенеративно-дистрофического характера. В зависимости от поставленного диагноза требуется индивидуальная тактика проведения терапии. Для более детального ознакомления с информацией о болезнях спины рекомендуем ознакомиться с содержанием других статей из тематического раздела.

МРТ поясничного отдела позвоночника в Казани, цены и адреса

Указания по поводу принятия пищи или питья жидкости перед МРТ зависят от типа исследования. Если вам не дали специальных указаний, то вы можете следовать своему обычному распорядку дня и принимать лекарства в обычном режиме.

- МРТ головного мозга, позвоночника, суставов

Подготовка не требуется.

- МРТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, придатки)

Женщинам проводим исследования по менструальному циклу с 7 по 12 день. МРТ проводится утром, натощак. С вечера нужно очистить кишечник до чистых вод (клизма или слабительный препарат «Микролакс», после очищения необходимо выпить активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса). Утром, за 40 минут до исследования необходимо выпить 2 таблетки «Но-шпа» с 0,5 л воды. За два дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты (сырые фрукты и овощи, кисломолочные продукты).

- МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

МРТ органов брюшной полости проводят натощак. Если исследование невозможно провести утром – допускается легкий завтрак. За 2-3- дня до обследования необходимо перейти на диету: исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, богатые растительной клетчаткой, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, а также высококалорийные кондитерские изделия – пирожные, торты). Для уменьшения метеоризма в течение этого промежутка времени целесообразно принимать ферментные препараты («Фестал» или «Мезим-форте») и энтеросорбенты (активированный уголь из расчетв 1 таб. На 10 кг веса или «Эспумизан» по 1 таб 3 раза в день). За 30-40 мин до исследования рекомендуем принять спазмолитик («Но-шпа», «Дротаверин»). Все лекарственные препараты следует принимать при отсутствии противопоказаний.

Для уменьшения метеоризма в течение этого промежутка времени целесообразно принимать ферментные препараты («Фестал» или «Мезим-форте») и энтеросорбенты (активированный уголь из расчетв 1 таб. На 10 кг веса или «Эспумизан» по 1 таб 3 раза в день). За 30-40 мин до исследования рекомендуем принять спазмолитик («Но-шпа», «Дротаверин»). Все лекарственные препараты следует принимать при отсутствии противопоказаний.

- Беременность и МРТ

Если Вы беременны, обязательно сообщите об этом врачу перед исследованием. Беременность не является противопоказанием к МРТ, но не совсем ясно какое воздействие оказывает магнитное поле на плод в 1 триместре. МРТ не рекомендуют проводить в первые 3 месяца беременности – лучше отложить обследование или выбрать альтернативный метод. В 3 триместре возможно пройти МРТ исследование плода, которое является более точной альтернативой УЗИ-исследования, а также позволяет измерить размер таза (пельвиометрия) и принять решение о возможности самостоятельных родов.

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника в Москве — цены и адреса

Когда нужно сделать МРТ поясницы?

Выполнить томографию стоит при болях в пояснице, онемении или нарушении чувствительности пальцев ног. Такие симптомы может вызвать грыжа, воспаление или защемление седалищного нерва. Другие показания к МРТ поясничного отдела позвоночника: недержание кала или мочи неясной этиологии.

Что показывает МРТ поясничного отдела позвоночника?

- данный вид исследования позволяет выявить такие заболевания, как: протрузии, опухоли, остеохондроз, миелит, рассеянный склероз;

- с помощью МРТ пояснично-крестцового сочленения врач оценивает характер травмы, определяет аномалии развития и другие патологии;

- МРТ копчика и крестца может показать кисты, дегенеративно-дистрофические, воспалительные, гнойные процессы;

- иногда назначают отдельно МРТ крестцового отдела позвоночника, например, для уточнения диагноза при подозрении на крестцово-копчиковую опухоль, метастазы, нарушение кровообращения.

Подготовка к МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

Специальной подготовка к исследованию не требуется, за исключением использования контрастного вещества – в этом случае процедура как правило проводится натощак.

Противопоказания:

- Магнитно-резонансная томография – безопасный метод обследования, неинвазивная процедура, однако из-за принципа работы оно противопоказано при наличии кардиостимулятора и при объемных металлических частях в теле.

- К относительным ограничениям относится: вес пациента более 120 кг, клаустрофобия и беременность.

Как делают МРТ поясницы?

Во время диагностики пациент находится лежа на спине. Специальный стол въезжает в туннель томографа, где делается сканирование.

Сколько длится МРТ поясничного отдела позвоночника?

По времени процедура длится от 20 до 60 минут в зависимости от целей исследования.

Если доктор не может оценить границы патологических изменений крестцового отдела позвоночника, то пациенту предлагается исследование всего позвоночника.

МРТ крестца и области поясницы может проводиться во время лактации без контрастирования.

Исследование сопровождается шумом различной интенсивности, который не несет никакой угрозы, а свидетельствует о нормальной работе оборудования.

Копчик (крестцовый отдел позвоночника) — Edison Spine Center

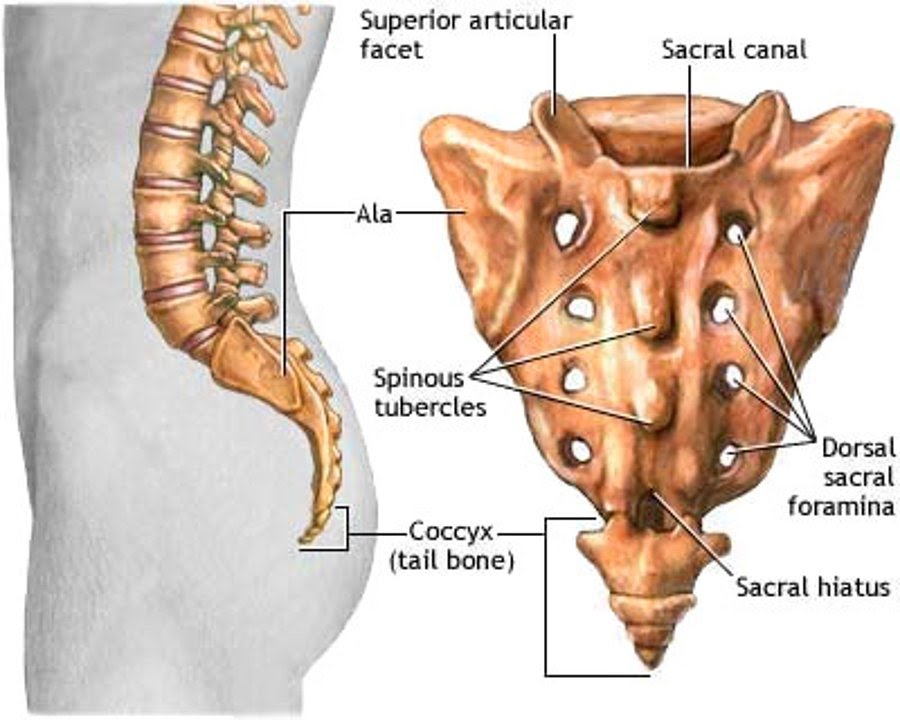

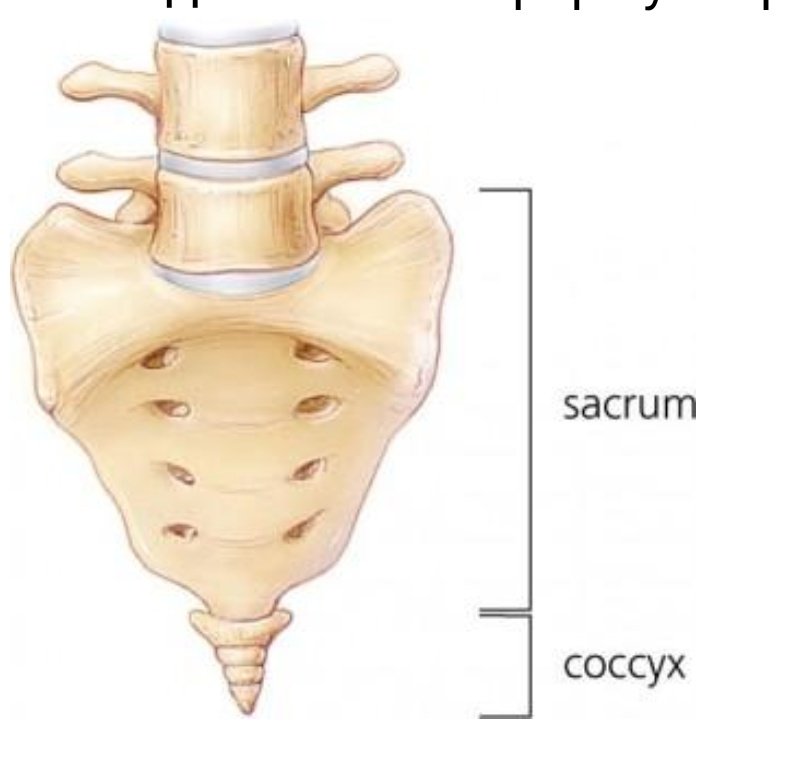

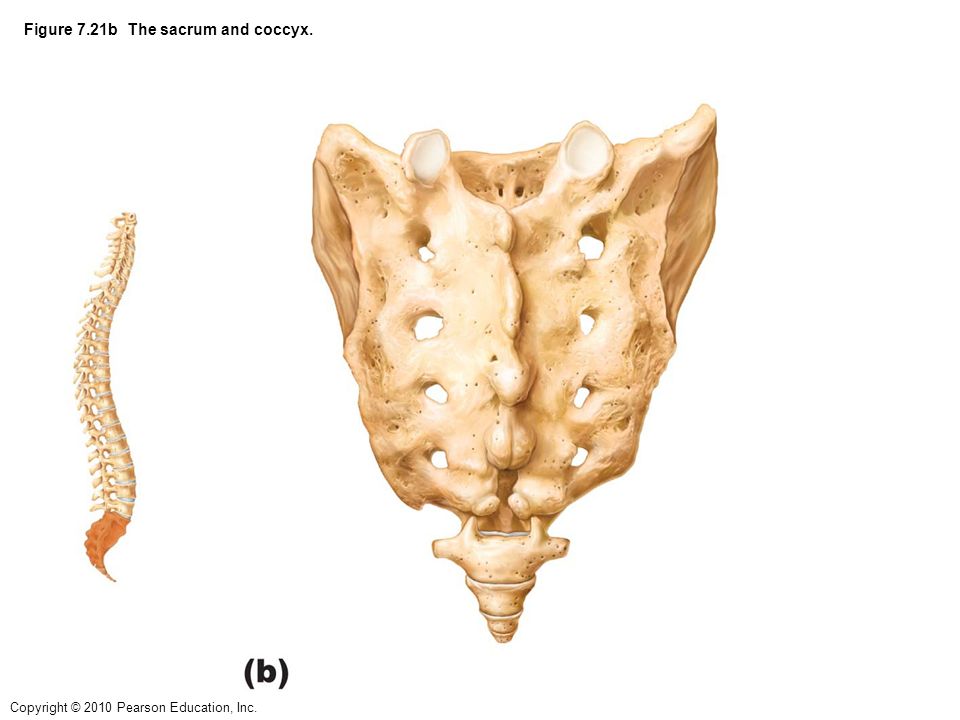

Крестцовый отдел позвоночника находится в самом конце спины, ниже поясничного отдела позвоночника. Есть две основные кости крестцового отдела позвоночника — крестец и копчик (копчик) — обе состоят из нескольких сросшихся костей.

Анатомия крестцового отдела позвоночника

Крестец

Крестец представляет собой клиновидную часть кости, расположенную непосредственно под поясничным отделом позвоночника. Он состоит из пяти сросшихся позвонков, пронумерованных от s1 до s5. Эти пять позвонков разделены у детей и молодых людей.Они начинают сливаться в позднем подростковом и раннем взрослом возрасте и обычно полностью сливаются к 30 годам.

Крестец выступает основанием позвоночного столба, а также задней «стенкой» таза. Подвздошные гребни таза прикрепляются слева и справа от крестца, образуя крестцово-подвздошные суставы. Пояснично-крестцовый сустав находится там, где нижняя часть поясничного отдела позвоночника (l5) встречается с верхушкой крестца (s1).

Копчик

Ниже крестца находится копчик, широко известный как копчик.Копчик, как и крестец, представляет собой набор сросшихся костей, хотя копчик состоит из четырех костей. Он служит точкой прикрепления для ряда тазовых и тазобедренных сухожилий. Еще одна основная цель — вес медведя в сидячем положении.

Заболевания крестцового отдела позвоночника

Крестцовый отдел стабилен по сравнению с другими отделами позвоночника и несколько защищен за счет своего положения относительно бедер и таза. Наиболее распространенной травмой крестца и копчика является перелом вследствие падения.Кроме того, ишиас часто возникает из-за защемления нервных корешков в пояснично-крестцовом суставе. Крестцово-подвздошные суставы могут воспаляться из-за слишком большого или недостаточного диапазона движений.

Крестцово-подвздошные суставы могут воспаляться из-за слишком большого или недостаточного диапазона движений.

Операции на крестцовом отделе позвоночника

Переломы крестца или копчика редко лечатся активно. Покой обычно является основной формой лечения одного из таких переломов, хотя при поражении нервов может потребоваться операция по декомпрессии.

Лечение ишиаса может включать:

- Противовоспалительные препараты и инъекции

- Физиотерапия

- Микродискэктомия

- Ламинэктомия

Если вы испытываете боль в области таза или бедра, запишитесь на прием к специалисту Edison Spine Surgeons.Мы сможем определить, возникает ли у вас боль в крестцовом отделе позвоночника, и разработаем план лечения, подходящий именно вам.

Понимание анатомии позвоночника: области позвоночника

Отделы позвоночника состоят из шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов.

Шейный отдел позвоночника

Шейный отдел позвоночника известен как Шейный отдел позвоночника . Этот регион состоит из семи позвонков, которые обозначаются аббревиатурой от С1 до С7 (сверху вниз).Эти позвонки защищают ствол головного мозга и спинной мозг, поддерживают череп и обеспечивают широкий диапазон движений головы.

Первый шейный позвонок (С1) называется атласом. Атлас имеет форму кольца и поддерживает череп. C2 называется Осью. Он имеет круглую форму с тупой зубчатой структурой (называемой зубовидным отростком или логовом), которая выступает вверх в атлас. Вместе Atlas и Axis позволяют голове вращаться и поворачиваться. Другие шейные позвонки (от C3 до C7) имеют форму коробок с небольшими остистыми отростками (пальцеобразными выступами), отходящими от задней части позвонков.

- Остистый отросток

- Ламина

- Зигапофизарный сустав (фасеточный)

- Задний бугорок

- Отверстие

- Ножка

- Корпус

Грудной отдел позвоночника

Под последним шейным позвонком находятся 12 позвонков грудного отдела позвоночника. Они обозначаются аббревиатурой от T1 до T12 (сверху вниз). T1 — самый маленький, а T12 — самый большой грудной позвонок. Грудные позвонки крупнее шейных костей и имеют более длинные остистые отростки.

Они обозначаются аббревиатурой от T1 до T12 (сверху вниз). T1 — самый маленький, а T12 — самый большой грудной позвонок. Грудные позвонки крупнее шейных костей и имеют более длинные остистые отростки.

Помимо более длинных остистых отростков, прочность грудного отдела позвоночника увеличивается за счет прикрепления ребер. Эти структуры делают грудной отдел позвоночника более стабильным, чем шейный или поясничный отделы. Кроме того, грудная клетка и система связок ограничивают диапазон движений грудного отдела позвоночника и защищают многие жизненно важные органы.

- Остистый отросток

- Ламина

- Зигапофизарный сустав (фасеточный)

- Задний бугорок

- Отверстие

- Ножка

- Корпус

Поясничный отдел позвоночника

Поясничный отдел позвоночника имеет 5 позвонков, сокращенно обозначаемых от L1 до L5 (самый большой).Размер и форма каждого поясничного позвонка рассчитаны на то, чтобы нести большую часть веса тела. Каждый структурный элемент поясничного позвонка больше, шире и шире, чем аналогичные компоненты в шейном и грудном отделах.

Каждый структурный элемент поясничного позвонка больше, шире и шире, чем аналогичные компоненты в шейном и грудном отделах.

- Корпус

- Остистый отросток

- Суставной отросток

- Поперечный отросток

- Отверстие

- Ножка

- Корпус

Боковая (боковая) рентгенограмма; поясничный отдел

Поясничный отдел позвоночника имеет больший диапазон движений, чем грудной, но меньший, чем шейный.Поясничные фасеточные суставы допускают значительное сгибание и разгибание, но ограничивают вращение.

Крестцовый отдел

Крестец расположен позади таза. Пять костей, сокращенно обозначаемые от S1 до S5, сросшиеся в треугольную форму, образуют крестец. Крестец помещается между двумя тазовыми костями, соединяющими позвоночник с тазом. Последний поясничный позвонок (L5) сочленяется (двигается) с крестцом.

Непосредственно под крестцом находятся пять дополнительных костей, сросшихся вместе, образуя Копчик (копчик).

Проблемы с позвоночником | Бостонская детская больница

Что такое позвоночник?

Позвоночник состоит из множества отдельных костей, называемых позвонками, соединенных мышцами и связками. Плоские, мягкие диски отделяют позвонки и защищают их от трения друг о друга. Поскольку позвонки разделены, позвоночник гибкий и может сгибаться. Вместе позвонки, диски, мышцы и связки составляют позвоночный столб или позвоночник.Некоторая степень искривления позвоночника вперед-назад является здоровой и поддерживает повседневные движения.

Что такое проблемы с позвоночником?

Некоторые проблемы с позвоночником развиваются, когда нормальные изгибы позвоночника становятся слишком большими или изгибаются неправильно. Другие проблемы с позвоночником возникают, когда позвонки недостаточно сильны, чтобы поддерживать позвоночник. Третьи вызваны травмами, нарушающими структуру позвоночника.

Анатомия позвоночника

Отделы позвоночника имеют определенные названия.

- Шейный отдел относится к шее.

- грудной отдел позвоночника относится к грудной клетке.

- поясничный отдел и крестцовый отдел относятся к нижней части спины.

Каковы нормальные изгибы позвоночника?

В норме позвоночник крепкий и подвижный. В то время как позвоночник различается по размеру и форме от человека к человеку, здоровый позвоночник имеет естественные изгибы спереди назад, которые позволяют ходить, балансировать, сидеть, стоять и поворачиваться, все из которых являются сложными интерактивными движениями.

Детский позвоночник естественным образом изгибается поэтапно:

- В период внутриутробного развития развиваются основные изгибы грудного отдела позвоночника, а также крестцовый изгиб в нижней части позвоночника.

- В младенчестве у детей С-образный позвоночник. Вторичные искривления в шейном и поясничном отделах позвоночника развиваются, когда младенцы начинают поднимать голову, сидеть, ползать, стоять и ходить.

- По мере того, как дети растут, их позвоночник продолжает приобретать естественные изгибы, превращаясь в нормальный, зрелый позвоночник.

Что такое аномальные искривления позвоночника?

Существует несколько способов ненормального искривления позвоночника. Когда естественный изгиб спины ребенка вперед-назад становится слишком большим, у него может быть кифоз или лордоз. Примеры включают:

- Кифоз , также известный как грудной гиперкифоз или «круглая спина», представляет собой изгиб грудного отдела позвоночника назад, который стал слишком резким.

- Гипокифоз описывает, когда в грудном отделе позвоночника отсутствует достаточный изгиб назад.

- Грудной лордоз описывает состояние позвоночника, при котором естественный изгиб грудного отдела позвоночника наружу изгибается в сторону грудной клетки.

- Гиперлордоз, также известный как «покачивание назад», возникает, когда изгиб нижней части спины внутрь слишком велик.

Искривление из стороны в сторону называется сколиозом. Кривая может иметь форму буквы «S» (двойная кривая) или длинной буквы «С» (одинарная кривая). Позвоночник при сколиозе также вращается или искривляется, увлекая за собой ребра, образуя многомерную кривую.

Кто подвержен риску проблем с позвоночником?

Факторы риска развития проблем с позвоночником варьируются от состояния к состоянию. Общие факторы риска и предрасположенности к заболеваниям позвоночника включают:

- семейный анамнез сколиоза

- другие врожденные дефекты

- нервно-мышечные заболевания

- метаболических состояний, влияющих на кости

- синдромов, влияющих на неврологическую функцию

- другие генетические синдромы

Что вызывает проблемы с позвоночником?

Проблемы с позвоночником могут быть:

- врожденный (присутствующий при рождении)

- нервно-мышечный (связанный с нервно-мышечным заболеванием, таким как церебральный паралич или расщепление позвоночника)

- идиопатический (определенная причина неизвестна)

- результат костной дисплазии (генетически аномального роста костей)

- , связанный с метаболическими состояниями (внутренняя химия тела)

- , связанный с заболеваниями соединительной ткани, такими как синдром Элерса-Данлоса

- в связи с разницей в длине ног

- , связанный с травмой спинного мозга с параличом

- связанные с инфекциями, такими как остеомиелит

- , относящиеся к опухолям костей

Когда следует обратиться к врачу при проблемах с позвоночником?

Несколько проблем с позвоночником можно увидеть в или вскоре после рождения. Иногда проблемы с позвоночником выявляют до рождения с помощью пренатального УЗИ. Другие, такие как идиопатический сколиоз, обычно развиваются по мере роста ребенка, чаще всего во время скачка роста в подростковом возрасте. Врожденный сколиоз присутствует при рождении, но может проявиться позже.